文史记忆丨“公盛酱油”的酿造技艺

文章插图

文章插图

说起“公盛酱油” , 上了年纪的金华人都有一种很难抹去的怀旧情结 。 每逢早餐时分 , 尤其是盛夏日 , 喝一碗米粥或泡饭 , 总会想起爸妈从公盛买回来的 , 用荷叶包的鲜脆爽口 , 儿时我们都称“酱梢瓜”的酱菜;公盛的五香豆豉 , 黄色的外观、浓郁的五味酱香 , 与市面上常见的酱黑色豆豉截然不同 , 留在舌尖上的记忆至今仍十分清晰;要说“公盛酱油”更是金华人心中“好酱油”的共称 。 每当逢年过节 , 来金华城里买酱油的城乡顾客 , 会从四面八方赶来排队 , 有时排队可从西市街公盛门口一直排到马门头 。 这就是一家创建于清光绪二年(1876)的百年老店 , 留给金华人民的历史遗产 。 (公盛酱油已被省人民政府确认为“老字号”企业和“市非物质文化遗产传承企业”)任何与民生相关 , 尤其是食品类的产品 , 要想在百姓心中留下深刻印象 , 口中留下不倒的口碑 , 代代相传 , 都离不了诚信、优质、和善 。 而非凡的品质和超群的技艺 , 更是其几经市场磨砺和岁月变迁 , 仍生机盎然的根本所在 。

文章插图

文章插图

公盛酱油传统制作技艺已有141年的悠久历史 。 百余年来 , 公盛酱油始终秉持“用最好的原料、最严的工场规矩、最好的手艺 , 做最好的酱品”的店规 , 保证了公盛酱油的每一个产品都能让百姓放心满意地使用 。

为了能做出不同于别人的五香豆豉 , 他们一丝不苟地从原料和辅料配伍抓起 , 黄豆专门选颗粒大 , 品相佳的兰溪青豆 , 辅料用的姜丝、甜瓜、紫苏、料酒每一样都要精心挑选 。 正因为他们的精益求精 , 公盛产的五香豆豉一举成名 , 在1915巴拿马博览会上获银质奖 。

酱品生产企业 , “酱”是核心 。 衡量一个酱制品企业的水平 , 可以“以酱取信” 。 在商品经济高度发达的今天 , 同质化竞争充斥整个市场 , 许多商品应有的个性特征 , 在铺天盖地的广告喧嚣声中早被淹没 。 各家制酱企业的产品特性只剩下一个“鲜”字 。 而公盛酱油留在我们脑子中的是儿时的记忆 。 金华人都不会忘记小时候去公盛买酱的情景 。 那时记得是买一种叫“双缸酱”的酱 , 用荷叶包的几乎没什么水分的 , 在回家路上 , 捧在手里的酱 , 阵阵酱香扑鼻 , 禁不住诱惑 , 会用小手指从荷包里抠出点酱 , 放在嘴里啧吧几下 , 那种鲜香经久难忘 。

文章插图

文章插图

至于广告中声嘶力竭地叫唤:“太阳底下晒 , 晒足180天!”似乎要人们相信 “晒足 180 天”的酱是最好的酱 。 可这对于与公盛酱油相伴几十年的金华人来说 , 这并不具备感召力 。 因为酿制优质的“三伏酱油” , 近百年来一直是公盛酱油的传统习俗 , 传承至今 。

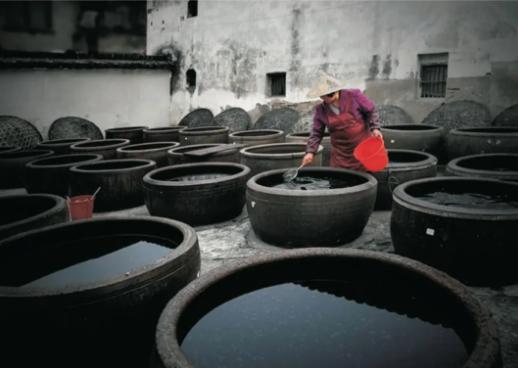

公盛酱油历经清代、民国、抗战和中华人民共和国成立以来 , 尤其是改革开放以来的沧桑巨变 , “创百年品牌”的初心不改 。 他们始终怀着对凝聚着前辈们心血和智慧的传统技艺无比敬畏之心 , 在公盛酱油制作中传承原始传统的技艺:每年阳春三月 , 精选优质黄豆 , 以土法用蒸笼蒸熟 , 静置至温热 , 搭配以一定比例的小麦、红曲、食盐等原料 , 充分调和至均匀 , 手工处理成块状 , 一块一块安置于洁净的陶缸中 , 陶缸露天静置 。 除阴雨天时 , 陶缸开口处以大块木板遮挡 。 平日里 , 即“昼曝日 , 夜披露” , 集日月之精华 , “春生曲 , 夏制酱 , 秋出油” , 汇四季之灵气 , 自然发酵 。

文章插图

文章插图

发酵过程中会产生热量 , 须定时以手试温 , 陶缸下层达到一定温度后 , 即取出酱料安置于洁净器皿中 , 将原位于上层的酱料安置于下层 , 安置于下层的换到上层 , 每日更迭 。 直至秋季出油 。 这种看似简单的重复劳动 , 要始终如一地做到实属不易 , 一招一式都关乎产品质量 , 都凝聚着公盛人崇高的敬业精神 。

推荐阅读

- 闻万泰酱菜丨唤醒童年记忆 一口传承百年的“香甜”味道

- 非遗过大年!这些承载味觉记忆的上海老味道,可以一站式购买了

- 私房红烧黄花鱼,边吃边想念~

- 七步数字记忆法,巧记院感知识

- 很有营养的3种美食,加强记忆,强身健体,越吃越年轻!

- 复刻经典,童年记忆“旺仔小馒头”,好吃还便宜,奶香四溢超爱吃

- 国营饭店,一代人“下馆子”的记忆

- 布莱恩,别吃核桃了,提高记忆力,多吃“它”,让孩子成长和聪明

- 盘点吃火锅的那些必不可少的配菜

- 寻味哈达铺 传统美食和红色记忆