文汇笔会|无端更渡桑干水 ——读王鼎钧《风雨阴晴》 | 谢诗豪

北京联盟_本文原题:无端更渡桑干水 ——读王鼎钧《风雨阴晴》 | 谢诗豪

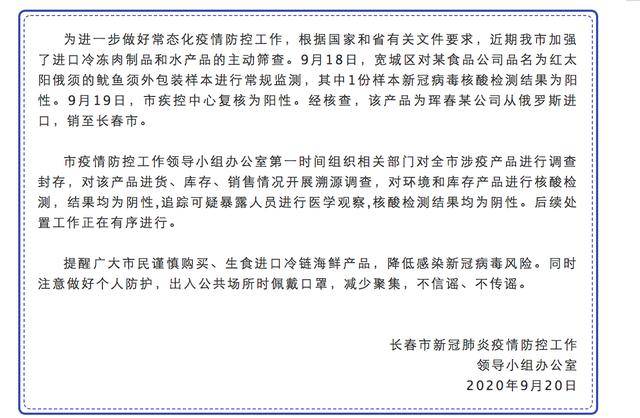

本文插图

王鼎钧接受采访时曾给自己的散文分类:第一类是议论风格的作品 , 其中也有不少评论文字 , 像《中国爱情》《香火重温劫后灰》;第二类是小说化了的散文或散文化了的小说 , 像《红头绳儿》《哭屋》《失楼台》;第三类是诗化的散文 , 像《那树》《与我同囚》 。 相比大陆 , 台湾对散文似乎更重视 , 研究也要更早一些 。 像王鼎钧这样对所作散文进行分类的作家 , 在大陆并不常见 , 我们习惯把一些难以分类的文字扔进散文的筐里 , 于是越来越乱 , 一提散文 , 便不知从何说起 。

王鼎钧是散文大师 , 几乎涉及所有的散文品类但人总有所偏爱 , 在他众多的散文作品里 , 最打动我的 , 多是第二类 , 小说化了的散文 。 这也与我个人的散文观相契 , 不论是情感还是经验 , 都需要实在的支撑 。

这里的实在 , 不止是叙事 , 还有物 。 比如《红头绳儿》的开头:

一切要从那口古钟说起 。

钟是大庙的镇庙之宝 , 锈得黑里透红 , 缠着盘旋转折的纹路 , 经常发出苍然悠远的声音 , 穿过庙外的千株槐 , 拂着林外的万亩麦 , 熏陶赤足露背的农夫 , 劝他们成为香客 。

有时我想 , 散文是否就该从“物” , 而非情开始?情过分私人 , 稍不注意 , 便容易成呓语 , 而物是情的载体 , 由此及彼 , 于是便多出一个层次 , 拉开了距离 , 美因此而生 。 好的散文应该是有距离的吧?情能动人 , 可如果处处落实 , 又有煽情之嫌 , 并非不好 , 煽情也是门技艺 , 只是过分感同身受 , 将文章里的种种对应到自己身上 , 有时又会错过许多微妙的东西 。 文字和生活太近 , 有时候看过 , 甚至哭过 , 也就忘了 。

如此来看 , 散文的物 , 有些类似诗歌里的意象 。 这又重回到王鼎钧身上 , 他说文体之间本就不是界限分明 , 只不过为了学习、表述的便利 , 才放大了彼此之间的差异 。 什么是诗?什么是文?或许在过去 , 的确不能逾矩 , 押韵双行为诗 , 押韵散行为赋 , 继而又有骈文种种 。 但到今天 , 早已有各种尝试 , 诗体也有小说 , 散文也能成诗 。 这不是王鼎钧的原创 , 只是在他之前 , 更多的融合是以小说为本 , 郁达夫的抒情小说 , 沈从文的诗化小说 , 乃至艾青以散文作诗 , 却少见小说化的散文 , 诗化的散文 , 多少有些不公 。 我想到史铁生发表《我与地坛》前 , 编辑一再建议他作小说发表 , 最后他有点恼了 , 说我这就是散文 。 散文就低人一等吗?

王鼎钧是以散文为根的 , 尽管他借鉴了许多小说的手法 。 以物为例 , 他笔下的物不仅是情的载体 , 还承担了不小的叙事功能:

庙改成小学 , 神像都不见了 , 钟依然在 , 巍然如一尊神 。 钟声响 , 引来的不再是香客 , 是成群的孩子 , 大家围着钟 , 睁着发亮的眼睛 , 伸出一排小手 , 按在钟面的大明年号上 , 尝震颤的滋味 。

我很爱这段描写 , 一下子就写出了时空变换 , 这是小说的技艺 。 因为这口钟在 , 流动的时间有了定点 , 同时提醒我们 , 这片土地上曾有一座庙宇 , 这类似小说里的“鬼魂”了 , 在故事开始前 , 就萦绕在上方 , 像是一块挥散不去的阴霾 。

但散文终究不是小说 , 两者之间有比技艺更本质的差异 。 纳博科夫说 , 小说就是神话 。 它不发生在现实世界 , 尽管它可能会使用很多现实里的材料 。 这也间接指出小说家的身份 , 是魔术师 , 被赋予虚构的特权 , 能够完成未完的心愿 , 改变故事的结局 。 散文不能 , 尽管它能够借助小说的手法“搭建”一个时空 , 却不能改变其中发生的事 。 从这点看 , 散文或许要比小说更忧郁些 , 它所表现的一切都已成过往 , 往者不可追 。 散文是关于遗憾的艺术 。 就像《红头绳儿》的结尾 , 他取巧借一场梦 , 给了个模棱两可的回答 , 这已是他能做的极限了 , 因为在现实里 , 他再没有回过大陆 , 经历数十年的战乱变革 , 那口钟和那个人也早已无迹可寻 。

.jpg)