жқҘжәҗпјҡжҫҺж№ғж–°й—» жңҖиҝ‘зғӯж’ӯзҡ„з”өи§Ҷеү§гҖҠй№Өе”іеҚҺдәӯгҖӢ пјҢ е…¶йўҳжқҗиҷҪ然жһ¶з©ә пјҢ ж•…дәӢиғҢжҷҜжІЎжңүе…·дҪ“жҢҮжҳҺ пјҢ дҪҶжҳҜйҖҡиҝҮд»”з»ҶиҖғжҚ®еҸҜд»ҘеҸ‘зҺ° пјҢ еү§дёӯзҡ„еҗҚзү©гҖҒжңҚйҘ°гҖҒзӨјд»ӘгҖҒйЈҺдҝ—еӨ§еӨҡдёҺе®Ӣжңқзӣёе…і пјҢ 并且иҝҳеңЁз»§жүҝе®ӢжңқзҫҺеӯҰйЈҺж јзҡ„еҹәзЎҖдёҠз»ҷеҮәдәҶе…Ёж–°иҜ йҮҠ гҖӮ вҖңеҚҺдәӯй№Өе”івҖқ пјҢ е…ёеҮәгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢ гҖӮ жҷӢжғ еёқеӨӘе®үдәҢе№ҙ пјҢ вҖңйҷҶе№іеҺҹжІіжЎҘиҙҘ пјҢ дёәеҚўеҝ—жүҖи°—иў«иҜӣ гҖӮ дёҙеҲ‘еҸ№жӣ°пјҡвҖҳж¬Ій—»еҚҺдәӯй№Өе”і пјҢ еҸҜеӨҚеҫ—д№ҺпјҹвҖҷвҖқеӨ§ж„ҸжҳҜжҢҮж„ҹж…Ёз”ҹе№і пјҢ ж…ЁеҸ№д»•йҖ”йҷ©жҒ¶гҖҒдәәз”ҹж— еёёд№ӢиҜҚ гҖӮ з”·дё»иҗ§е®ҡжқғи®©еҫҲеӨҡдәәжғіеҲ°еҢ—е®ӢйӮЈдҪҚвҖңиҜёдәӢзҡҶиғҪ пјҢ зӢ¬дёҚиғҪдёәеҗӣвҖқзҡ„е®ӢеҫҪе®—иөөдҪ¶ пјҢ дёӨдәәзҡ„йҷ…йҒҮйўҮдёәзӣёдјј пјҢ е‘јеә”гҖҠй№Өе”іеҚҺдәӯгҖӢж•ҙдҪ“зҡ„ж•…дәӢеҹәи°ғпјҡеҸҜжҖңз”ҹеңЁеёқзҺӢ家 гҖӮ е®ӢеҫҪе®—вҖңеҫЎз”»е№¶д№ҰвҖқзҡ„гҖҠз‘һй№ӨеӣҫгҖӢйўҮдёәзӮ№йўҳ пјҢ ж—ўжҳҜзҘҘз‘һеҚҺдёҪ пјҢ еҸҲйў„зӨәзқҖеӨ§еҺҰе°ҶеҖҫ гҖӮ еҪ“ж—¶зҡ„е®Ӣжңқе·Із»ҸеӨ„еңЁйЈҺйӣЁйЈҳж‘Үзҡ„йҳ¶ж®ө пјҢ еҚҙеҸҲжңү вҖңеӣҪиҝҗе…ҙйҡҶвҖқзҡ„еёҢжңӣ гҖӮ зҡҮеӨӘеӯҗиҗ§е®ҡжқғеҰӮзҰҒдёӯд№Ӣй№Ө пјҢ зңӢдјјиҮӘз”ұеҚҙеҸҲиә«дёҚз”ұе·ұ гҖӮ

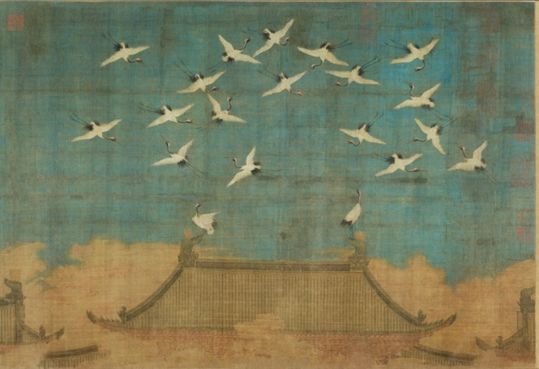

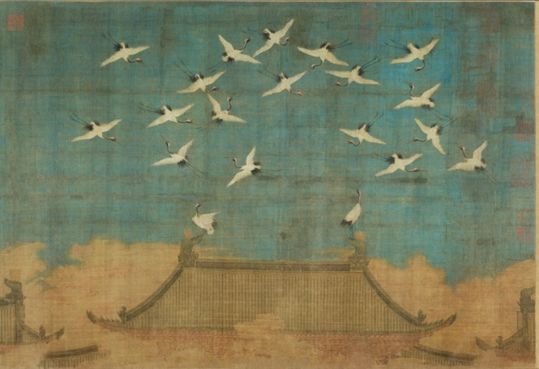

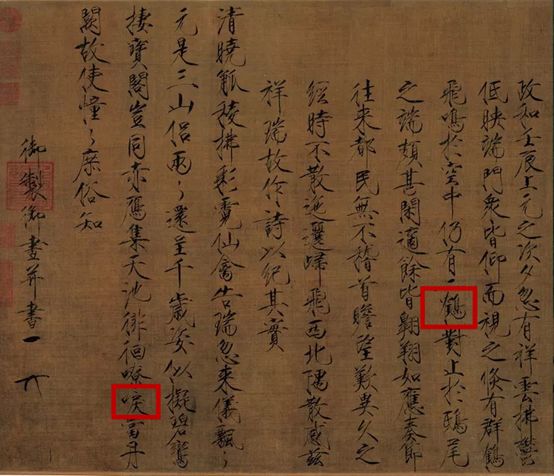

еҢ—е®Ӣ е®ӢеҫҪе®—гҖҠз‘һй№ӨеӣҫгҖӢ

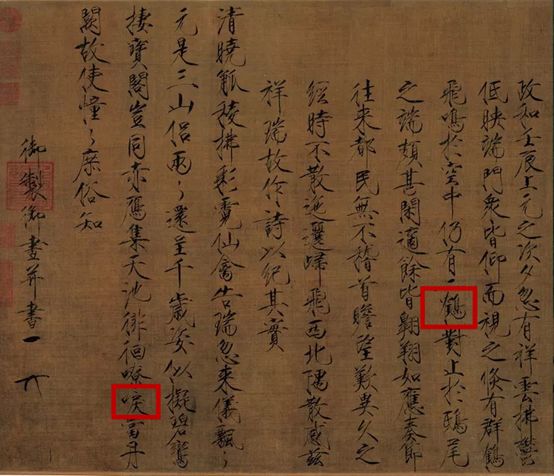

гҖҠз‘һй№ӨеӣҫгҖӢе®ӢеҫҪе®—еҫЎйўҳдёӯ пјҢ жӯЈеҘҪжңүвҖңе”івҖқвҖңй№ӨвҖқдёӨеӯ— и‘—еҗҚе“ІеӯҰ家жқҺжіҪеҺҡжӣҫеңЁе…¶зј–еҶҷзҡ„гҖҠз»ҷеӯ©еӯҗзҡ„зҫҺзҡ„еҺҶзЁӢгҖӢдёӯ пјҢ еҰӮжҳҜеҪўе®№жңүе®ӢдёҖд»ЈпјҡвҖңе®Ӣд»ЈжҳҜд»Ҙ'йғҒйғҒд№Һж–Үе“ү'и‘—з§°зҡ„ пјҢ е®ғеӨ§жҰӮжҳҜдёӯеӣҪеҸӨд»ЈеҺҶеҸІдёҠж–ҮеҢ–жңҖеҸ‘иҫҫзҡ„ж—¶жңҹ пјҢ дёҠиҮӘзҡҮеёқжң¬дәәгҖҒе®ҳеғҡе·Ёе®Ұ пјҢ дёӢеҲ°еҗ„зә§е®ҳеҗҸе’Ңең°дё»еЈ«з»… пјҢ жһ„жҲҗдёҖдёӘжҜ”е”җд»ЈиҝңдёәеәһеӨ§д№ҹжӣҙжңүж–ҮеҢ–ж•ҷе…»зҡ„йҳ¶зә§жҲ–йҳ¶еұӮ гҖӮ вҖқ д»ҠеӨ©жҙ»еӯ—еҗӣдёҺд№ҰеҸӢ们еҲҶдә«гҖҠз»ҷеӯ©еӯҗзҡ„зҫҺзҡ„еҺҶзЁӢгҖӢдёӯе…ідәҺе®Ӣд»Јз»ҳз”»иүәжңҜзҡ„зҜҮз« пјҢ е…ұеҗҢдҪ“дјҡжқҺжіҪеҺҡжүҖиЁҖвҖңж— жҲ‘д№ӢеўғвҖқдёҺвҖңиҜ—ж„ҸиҝҪжұӮвҖқ гҖӮ жң¬ж–Үж‘ҳиҮӘгҖҠз»ҷеӯ©еӯҗзҡ„зҫҺзҡ„еҺҶзЁӢгҖӢ ж–Ү | жқҺжіҪеҺҡ

жқҺжіҪеҺҡ пјҢ ж№–еҚ—й•ҝжІҷе®Ғд№ЎеҺҝйҒ“жһ—дәә пјҢ з”ҹдәҺ1930е№ҙ6жңҲ гҖӮ дёӯеӣҪзӨҫдјҡ科еӯҰйҷўе“ІеӯҰз ”з©¶жүҖз ”з©¶е‘ҳгҖҒе·ҙй»ҺеӣҪйҷ…е“ІеӯҰйҷўйҷўеЈ«гҖҒзҫҺеӣҪ科зҪ—жӢүеӨҡеӯҰйҷўиҚЈиӘүдәәж–ҮеӯҰеҚҡеЈ« пјҢ еҫ·еӣҪеӣҫе®ҫж №еӨ§еӯҰгҖҒзҫҺеӣҪеҜҶжӯҮж №еӨ§еӯҰгҖҒеЁҒж–Ҝеә·жҳҹеӨ§еӯҰзӯүеӨҡжүҖеӨ§еӯҰе®ўеә§ж•ҷжҺҲ пјҢ дё»иҰҒд»ҺдәӢдёӯеӣҪжҖқжғіеҸІе’Ңе“ІеӯҰгҖҒзҫҺеӯҰгҖҒдјҰзҗҶеӯҰз ”з©¶ гҖӮ и‘—дҪңжңүгҖҠжү№еҲӨе“ІеӯҰзҡ„жү№еҲӨгҖӢгҖҠдёӯеӣҪиҝ‘д»ЈжҖқжғіеҸІи®әгҖӢгҖҠдёӯеӣҪеҸӨд»ЈжҖқжғіеҸІи®әгҖӢгҖҠдёӯеӣҪзҺ°д»ЈжҖқжғіеҸІи®әгҖӢгҖҠзҫҺзҡ„еҺҶзЁӢгҖӢгҖҠзҫҺеӯҰеӣӣи®ІгҖӢзӯү гҖӮ зјҳиө· е®ЎзҫҺе…ҙе‘іе’ҢзҫҺзҡ„зҗҶжғіз”ұе…·дҪ“дәәдәӢгҖҒд»•еҘізүӣ马иҪ¬еҲ°иҮӘ然еҜ№иұЎгҖҒеұұж°ҙиҠұйёҹ пјҢ еҪ“然дёҚжҳҜдёҖ件еҒ¶з„¶дәӢжғ… гҖӮ е®ғжҳҜеҺҶеҸІиЎҢеҫ„гҖҒзӨҫдјҡеҸҳејӮзҡ„й—ҙжҺҘиҖҢжӣІжҠҳзҡ„еҸҚжҳ гҖӮ дёҺдёӯе”җеҲ°еҢ—е®Ӣиҝӣе…ҘеҗҺжңҹе°Ғе»әеҲ¶еәҰзҡ„зӨҫдјҡеҸҳејӮзӣёйҖӮеә” пјҢ ең°дё»еЈ«еӨ§еӨ«зҡ„еҝғзҗҶзҠ¶еҶөе’Ңе®ЎзҫҺи¶Је‘ід№ҹеңЁеҸҳејӮ гҖӮ з»ҸиҝҮдёӯжҷҡе”җзҡ„жІүжәәеЈ°иүІз№ҒеҚҺд№ӢеҗҺ пјҢ еЈ«еӨ§еӨ«д»¬дёҖж–№йқўд»Қ然延з»ӯзқҖиҝҷз§ҚжІүжәәпјҲеҰӮиҠұй—ҙгҖҒеҢ—е®ӢиҜҚжүҖеҸҚжҳ пјү пјҢ еҗҢж—¶еҸҲж—ҘзӣҠйҷ¶йҶүеңЁеҸҰдёҖдёӘзҫҺзҡ„дё–з•Ңд№Ӣдёӯ пјҢ иҝҷе°ұжҳҜиҮӘ然йЈҺжҷҜеұұж°ҙиҠұйёҹзҡ„дё–з•Ң гҖӮ иҮӘ然еҜ№иұЎзү№еҲ«жҳҜеұұж°ҙйЈҺжҷҜ пјҢ дҪңдёәиҝҷжү№дәәж•°дј—еӨҡзҡ„дё–дҝ—ең°дё»еЈ«еӨ§еӨ«пјҲдёҚеҶҚеҸӘжҳҜе°‘ж•°й—ЁйҳҖиҙөж—Ҹпјүеұ…дҪҸгҖҒдј‘жҒҜгҖҒжёёзҺ©гҖҒи§ӮиөҸзҡ„зҺҜеўғ пјҢ еӨ„еңЁдёҺ他们зҺ°е®һз”ҹжҙ»дәІеҲҮдҫқеӯҳзҡ„зӨҫдјҡе…ізі»д№Ӣдёӯ гҖӮ иҖҢ他们зҡ„зҺ°е®һз”ҹжҙ»ж—ўдёҚеҶҚжҳҜеңЁй—ЁйҳҖеЈ«ж—ҸеҺӢиҝ«дёӢиҰҒжұӮеҘӢеҸ‘иҝӣеҸ–зҡ„еҲқзӣӣе”җж—¶д»Ј пјҢ д№ҹдёҚеҗҢдәҺи°ўзҒөиҝҗдјҗеұұејҖи·ҜејҸзҡ„е…ӯжңқиҙөж—Ҹзҡ„жҺ еӨәејҖеҸ‘ пјҢ еҹәжң¬жҳҜдёҖз§Қж»Ўи¶ідәҺж—ўеҫ—еҲ©зӣҠ пјҢ еёҢжңӣй•ҝд№…дҝқжҢҒе’Ңеӣәе®ҡ пјҢ д»ҺиҖҢе°Ҷж•ҙдёӘе°Ғе»әеҶңжқ‘зҗҶжғіеҢ–гҖҒзү§жӯҢеҢ–зҡ„з”ҹжҙ»гҖҒеҝғжғ…гҖҒжҖқз»Әе’Ңи§Ӯеҝө гҖӮ й—ЁйҳҖеЈ«ж—Ҹд»Ҙе…¶дё–иўӯзҡ„йҳ¶зә§ең°дҪҚдёәиҚЈ пјҢ дё–дҝ—ең°дё»еҲҷд»Ҙе®ҳзҲөдёәиҚЈ гҖӮ иҝҷдёӨдёӘйҳ¶зә§еҜ№иҮӘ然гҖҒеҶңжқ‘гҖҒдёӢеұӮдәәж°‘зҡ„е…ізі»гҖҒжҖҒеәҰ并дёҚе®Ңе…ЁдёҖж · гҖӮ дәҢиҖ…зҡ„жүҖи°“вҖңйҡҗйҖёвҖқзҡ„еҗ«д№үе’ҢеҶ…е®№д№ҹдёҚдёҖж · гҖӮ е…ӯжңқй—ЁйҳҖж—¶д»Јзҡ„вҖңйҡҗйҖёвҖқеҹәжң¬дёҠжҳҜдёҖз§Қж”ҝжІ»жҖ§зҡ„йҖҖйҒҝ пјҢ е®Ӣе…ғж—¶д»Јзҡ„вҖңйҡҗйҖёвҖқеҲҷжҳҜдёҖз§ҚзӨҫдјҡжҖ§зҡ„йҖҖйҒҝ пјҢ е®ғ们зҡ„еҶ…е®№е’Ңж„Ҹд№үжңүе№ҝзӢӯзҡ„дёҚеҗҢпјҲеүҚиҖ…зӢӯиҖҢеҗҺиҖ…е№ҝпјү пјҢ д»ҺиҖҢдёҺ他们зҡ„вҖңйҡҗйҖёвҖқз”ҹжҙ»зӣҙжҺҘзӣёе…ізҡ„еұұж°ҙиҜ—з”»зҡ„иүәжңҜи¶Је‘іе’Ңе®ЎзҫҺи§Ӯеҝөд№ҹжңүж·ұжө…зҡ„еҢәеҲ«пјҲеүҚиҖ…жө…иҖҢеҗҺиҖ…ж·ұпјү гҖӮ дёҚеҗҢдәҺе°‘ж•°й—ЁйҳҖиҙөж—Ҹ пјҢ з»Ҹз”ұиҖғиҜ•еҮәиә«зҡ„еӨ§жү№еЈ«еӨ§еӨ«еёёеёёз”ұйҮҺиҖҢжңқ пјҢ з”ұеҶңпјҲеҜҢеҶңгҖҒең°дё»пјүиҖҢд»• пјҢ з”ұең°ж–№иҖҢдә¬еҹҺ пјҢ з”ұд№Ўжқ‘иҖҢеҹҺеёӮ гҖӮ иҝҷж · пјҢ дёҳеұұжәӘеЈ‘гҖҒйҮҺеә—жқ‘еұ…еҖ’жҲҗдәҶ他们зҡ„иҚЈеҚҺеҜҢиҙөгҖҒжҘјеҸ°дәӯйҳҒзҡ„дёҖз§ҚеҝғзҗҶйңҖиҰҒзҡ„иЎҘе……е’ҢжӣҝжҚў пјҢ дёҖз§Қжғ…ж„ҹдёҠзҡ„еӣһеҝҶе’ҢиҝҪжұӮ пјҢ д»ҺиҖҢеҜ№иҝҷдёӘйҳ¶зә§е…·жңүжҹҗз§Қжҷ®йҒҚзҡ„ж„Ҹд№ү гҖӮ йҷӨеҺ»жҠҖжңҜеӣ зҙ дёҚи®ЎеӨ– пјҢ иҝҷжӯЈжҳҜдёәдҪ•еұұж°ҙз”»дёҚжҲҗзҶҹдәҺеә„еӣӯз»ҸжөҺзӣӣиЎҢзҡ„е…ӯжңқ пјҢ еҚҙеҸҚиҖҢжҲҗзҶҹдәҺеҹҺеёӮз”ҹжҙ»зӣёеҪ“еҸ‘иҫҫзҡ„е®Ӣд»Јзҡ„зјҳж•… гҖӮ иҝҷжӯЈеҰӮ欧жҙІйЈҺжҷҜз”»дёҚжҲҗзҶҹдәҺдёӯдё–зәӘеҸҚиҖҢжҲҗзҶҹдәҺиө„жң¬дё»д№үйҳ¶ж®өдёҖж · гҖӮ дёӯеӣҪеұұж°ҙз”»дёҚжҳҜй—ЁйҳҖиҙөж—Ҹзҡ„иүәжңҜ пјҢ иҖҢжҳҜдё–дҝ—ең°дё»зҡ„иүәжңҜ гҖӮ иҝҷдёӘйҳ¶зә§дёҚеғҸй—ЁйҳҖең°дё»дёҺдёӢеұӮдәәж°‘пјҲеҚіз”»йқўд»ҘжүҖи°“вҖңжё”жЁөвҖқдёәд»ЈиЎЁзҡ„еҶңж°‘пјүйӮЈж ·зӯүзә§жЈ®дёҘгҖҒйҡ”з»қдёҘеҺү пјҢ е®Ӣе…ғеұұж°ҙз”»жүҖеұ•зҺ°еҮәжқҘзҡ„йўҳжқҗгҖҒдё»йўҳгҖҒжҖқжғіжғ…ж„ҹжҜ”е…ӯжңқд»ҘиҮіе”җд»Јзҡ„дәәзү©з”»пјҲеҰӮйҳҺз«Ӣжң¬зҡ„еёқзҺӢеӣҫ пјҢ еј иҗұгҖҒе‘Ёжҳүд»•еҘіз”»зӯүзӯүпјү пјҢ е…·жңүиҝңдёәж·ұеҺҡзҡ„дәәж°‘жҖ§е’Ңжҷ®йҒҚжҖ§ гҖӮ дҪҶдё–дҝ—ең°дё»йҳ¶зә§дҪңдёәеҚ жңүиҖ…дёҺиҮӘ然жҜ•з«ҹеӨ„еңЁдёҖз§Қй—Іж•ЈгҖҒдј‘жҒҜгҖҒж¶ҲжһҒйқҷи§Ӯзҡ„е…ізі»д№Ӣдёӯ пјҢ 他们жңҖеӨҡеҸӘиғҪжҳҜеҶңжқ‘з”ҹжҙ»зҡ„дә«еҸ—иҖ…е’Ңж¬ЈиөҸиҖ… гҖӮ иҝҷз§ҚзӨҫдјҡйҳ¶зә§зҡ„зү№еҫҒд№ҹзӣёеҪ“жё…жҷ°ең°жҠҳе°„еңЁдёӯеӣҪеұұж°ҙз”»дёҠпјҡдәәдёҺиҮӘ然йӮЈз§ҚеЁұжӮҰдәІеҲҮе’Ңзү§жӯҢејҸзҡ„е®Ғйқҷ пјҢ жҲҗдёәе®ғзҡ„еҹәжң¬йҹіи°ғ пјҢ еҚідҪҝзӮ№зјҖзқҖиҙҹи–Әзҡ„жЁөеӨ«гҖҒжіӣиҲҹзҡ„жё”зҲ¶ пјҢ д№ҹеҶідёҚжҳҜд»Җд№ҲеҠіеҠЁзҡ„йўӮжӯҢ пјҢ иҖҢд»Қ然жҳҜдёҖе№…жҺ©зӣ–дәҶдәәй—ҙеҗ„з§Қз—ӣиӢҰе’ҢдёҚе№ёзҡ„гҖҒжҮ’жҙӢжҙӢгҖҒж…ўжӮ жӮ зҡ„е°Ғе»әеҶңжқ‘зҡ„зҗҶжғіз”» гҖӮ вҖңжёЎеҸЈеҸӘе®ңеҜӮеҜӮ пјҢ дәәеҫ—йЎ»жҳҜз–Һз–ҺвҖқпјӣвҖңйҮҺжЎҘеҜӮеҜһ пјҢ йҒҘйҖҡз«№еқһдәә家пјӣеҸӨеҜәиҗ§жқЎ пјҢ жҺ©жҳ жқҫжһ—дҪӣеЎ” гҖӮ вҖқиҗ§жқЎеҜӮеҜһиҖҢдёҚйў“е”җ пјҢ е®үе®Ғе№ійқҷеҚҙйқһжӯ»зҒӯ пјҢ иҝҷжүҚз¬ҰеҗҲдё–дҝ—ең°дё»еЈ«еӨ§еӨ«зҡ„з”ҹжҙ»гҖҒзҗҶжғіе’Ңе®ЎзҫҺи§Ӯеҝө гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

-

|黑科жҠҖеҠ жҢҒпјҢеҠ©еҠӣд»Һе®№е·®ж—…вҖ”вҖ”WengerеЁҒжҲҲеҫ·иҺұи’ҷзі»еҲ—еҸҢиӮ©иғҢеҢ…

-

гҖҢиҖҒз»өжҙӢгҖҚйқ’жҳҘеҮҸйҫ„жңүжҙ»еҠӣпјҢи®©дҪ иҪ»жқҫз©ҝеҮәеҺҹе®ҝзҫҺе°‘еҘіиҢғпјҢжё…ж–°з»ҝиүІTжҒӨе·§жҗӯй…Қ

-

еҚ—дә¬е®¶е…·еҹҺжңүе“Әдәӣ(еҚ—дә¬е“ӘйҮҢжңүеҚ–家еұ…ж‘Ҷ件зҡ„)

-

з”ЁиҠұз”ҹеЈіиҪҜ件жҖҺд№Ҳз»‘е®ҡеҹҹеҗҚпјҹ

-

зҷҪиҢ¶жіЎжі•зӣ–зў—жіЎжі•,еҸҜз”Ёзӣ–зў—жі•е’ҢжқҜжіЎжі•

-

дә’иҒ”зҪ‘еңҲйҮҢдәәеҚҺдёәжө·жҖқзҡ„й«ҳе…үж—¶еҲ»пјҢQ1иҗҘ收26.7дәҝзҫҺе…ғпјҢи·»иә«е…ЁзҗғеҚҠеҜјдҪ“еүҚеҚҒ

-

гҖҗгҖ‘еӨҡең°еҪұйҷўдёҠеә§зҺҮйҷҗеҲ¶ж”ҫе®ҪиҮі50% еӨ§зүҮжҲ–еҠ еҝ«е…Ҙеңә

-

е°ҸзҲұиҜҙжёёжҲҸ|UZIжҲ–е°ҶжҲҗдёәжҹҗдҝұд№җйғЁвҖңиҖҒжқҝвҖқпјҹзҹҘеҗҚеңҲеҶ…еӨ§дҪ¬иЎЁзӨәпјҡUziеӯҳеңЁеӨҚеҮәеҸҜиғҪ

-

еҮәз§ҹиҪҰ|еҮәз§ҹиҪҰеҸёжңәеҸіжүӢйӘЁжҠҳзј з»·еёҰжҢӮи„– еүҜй©ҫд№ҳе®ўеё®жҢӮжҢЎпјҒзҪ‘еҸӢпјҡиҮӘеҠ©жү“иҪҰ

-

зҙ«з”ҳи“қжҖҺд№ҲзӮ’жүҚеҘҪеҗғпјҹ

-

гҖҗеЁұд№җе°ҸйҳҹгҖ‘5зі»зңҹзҡ„жҜ”X3жӣҙжңүжЎЈж¬Ўеҗ—пјҹпјҢеӣӣеҚҒеҮ дёҮд№°е®қ马

-

жҖҺж ·зңӢеҫ…йў„йҳІеҢ»еӯҰдёҺдёҙеәҠеҢ»еӯҰи¶Ҡиө°и¶Ҡиҝң

-

гҖҢж°‘иҲӘеұҖгҖҚзү№жң—жҷ®е‘ҠиҜүеҢ»еҠЎдәәе‘ҳпјҡ\еҸЈзҪ©ж¶ҲжҜ’еҸҜйҮҚеӨҚдҪҝз”ЁпјҢеҲ«жү”\

-

йҮ‘ж©ҷж©ҷ|е°ұжҳҜжңүдёҖдёӘжҮӮдҪ зҡ„дәәпјҲиҜҙзҡ„еӨӘеҜ№дәҶпјүпјҢе№ёзҰҸ

-

зҸҚжғңжңүзјҳдәәе”ҜзҫҺеҸҘеӯҗ жңүзјҳзӣёи§Ғз»Ҹе…ёзҹӯеҸҘ

-

е…ідәҺжңӢеҸӢд№Ӣй—ҙжңүе•ҘеҸҰдҪ и®ЁеҺҢзҡ„дәӢжғ…

-

-

еҝ ж©ҷ家ж—ҸдҪ“иӮІ|еҘід№’иҰҒеҸҳеӨ©пјҹеӣҪд№’зӯ–з•Ҙи°ғж•ҙдёҒе®Ғиў«иҫ№зјҳеҢ–пјҢж–°з”ҹд»ЈеҚұжңәе·Іи§ЈйҷӨ

-

еҺҹжң¬дҪ еҸӘжғіиҰҒдёҖдёӘжӢҘжҠұпјҢдёҚе°ҸеҝғеӨҡдәҶдёҖдёӘеҗ»пјҢиҝҷж—¶дҪ еҸ‘зҺ°йңҖиҰҒдёҖеј еәҠ

-

жҲ‘жғіеҸҳжҲҗд»Җд№Ҳд»ҝеҶҷдёҖеҸҘиҜқеҠЁзү©зҡ„жӯҢеЈ°?жҲ‘жғіжҠҠд»Җд№ҲеҸҳжҲҗд»Җд№Ҳд»ҝеҶҷдёҖеҸҘиҜқ_2