B. 舟车之辨:夏目漱石和丰子恺

丰子恺曾写过数篇带有现代性批评气质的散文,与火车有关的至少有两篇:一是本书提过的《车厢社会》,另一则是《塘栖》。后者文章一开头就引用夏目漱石小说《草枕》中关于火车的说法:

像火车那样足以代表二十世纪的文明的东西,恐怕没有了。把几百个人装在同样的箱子里蓦然地拉走,毫不留情。被装进在箱子里的许多人,必须大家用同样的速度奔向同一车站,同样地熏沐蒸汽的恩泽。别人都说乘火车,我说是装进火车里。别人都说乘了火车走,我说被火车搬运。像火车那样蔑视个性的东西是没有的了……

在漱石笔下,乘客的身体反而被代表现代文明的火车所肢解,速度被同化,人的主体性也被“物化”了。这样的批判视角似乎回归到现代性产生以前的人文主义价值系统。翻译漱石的丰子恺说:“我翻译这篇小说时,一面非笑这位夏目先生的顽固,一面体谅他的心情。在二十世纪中,这样重视个性,这样嫌恶物质文明的,恐怕没有了。有之,还有一个我,我自己也怀着和他同样的心情呢。”

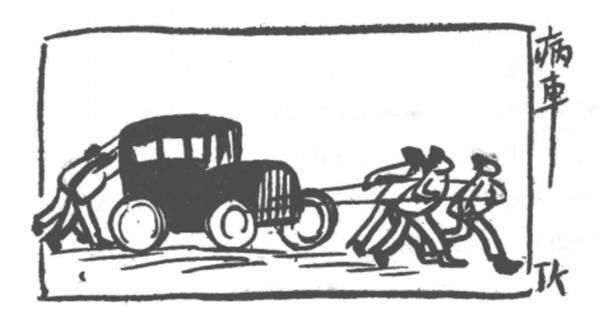

漱石、丰子恺是否也和甘地一样,是个“反现代性的现代人”呢?对此,丰子恺是否比漱石更有自觉?在《塘栖》一文中,他从家乡石门湾到杭州,只需乘坐一小时轮船,一小时火车,即可抵达。但正像他在《闲居》中调侃、揶揄时钟一样,在此文中他又开起了火车的玩笑:宁愿坐客船而舍火车——也暗含“夜半钟声到客船”的典故——多半是因为他喜欢闲适的情趣,并不渴慕速度之便捷。我以为在丰子恺的作品中(也包括他的漫画创作如《病车》《再过半秒钟》等),传统的美学价值与现代的生活情趣近乎完美而直接地融合在一起。这是文本自身的力量,并不存在什么过渡或反转,也无需经过柄谷行人等后结构主义者所默认的那种“颠倒”。我想漱石也是如此。

文章插图

丰子恺绘《病车》

C.火车的分身:电车与地铁

电车可以作为火车的模拟(metonymic)物或连接物。众所周知,张爱玲喜欢电车,她的短篇小说《封锁》所述故事就发生在一辆因警报拉响而突然停顿的电车车厢中。思逸和我有过多次讨论,甚至也举出了一个类似的故事:阿根廷小说家科塔萨尔(Julio Cortázar)的《南方高速》,但始终感觉与全书气质不合,难以放入,还是决定“割爱”。另外一个铁路的连接物是地铁,它是铁路进入城市地下空间的延伸。但它于中国出现在本书叙述的时间范围(从清末到1937年)之外,且和铁路在运作机制、时空叙述方面存在显著区别。本书结尾引用了本雅明起草《拱廊计划》大纲的一句话:“铁路的入口进入梦和象征的境界”——这总令我怀疑,本雅明所谓的入口指的是火车站或是地铁站呢?在巴黎地铁叫做 Metro,本就是大都市(metropolitan)的缩写。于是乎,我也不禁做起梦来。我个人第一次坐火车的回忆真像是一场梦魇。1948年国共内战期间,母亲只身带我和妹妹冒充淮南煤矿公司职员的家眷,从武汉坐公司的专用火车逃难到上海。车厢内外都挤满了人,有一个陌生男人向我们搭讪,母亲用我和妹妹作“挡箭牌”。情节有点类似张恨水的小说《平沪通车》,不同之处在于当时我们心中只有惊恐。母亲不敢得罪眼前的这个男人,因为他可能是真正的公司职员,而我们才是冒牌“骗子”。结果这个好心的陌生男人一路护送我们到上海车站,然后改乘电车到外公住的旅馆……我的《上海摩登》经验从此开始。那时我只有九岁!

本文系作者为李思逸著《铁路现代性:晚清至民国的时空体验与文化想象》(台北:时报文化出版,2020年12月即出)所作的序言。

推荐阅读

- 历史记疫|余新忠:瘟疫让人类对现代性少一些骄傲

- 波德莱尔:末世感、现代性和丑陋的美学

- 读书|现代性的诗人和去个人化

- 铁路|历史上有哪些“没文化真可怕”的例子?

- 世界上的第一条铁路

- 古坟|大清一座古坟, 里面埋着一件宝物, 慈禧听了, 立马下令改修铁路线

- 考古盗墓|河南农民发现2000年“铁路”,轰动考古界,专家称其为未解之谜

- 新星|【90后新星】铁路的孩子(小说)

- 平凡|铁路“五个一百”让网络正能量扑面而来

- 你知道中国第一条铁路,第一座火车站吗?原来是骡子拉的!

![[红星新闻]预计4月11日正式启用!,这里开始方舱医院抢工建设](https://imgcdn.toutiaoyule.com/20200409/20200409090251442396_uf.jpg)