杜月笙|谷曙光读《余叔岩年谱》|杜月笙的面子与余叔岩的骨气

_原题是:谷曙光读《余叔岩年谱》|杜月笙的面子与余叔岩的骨气

文章图片

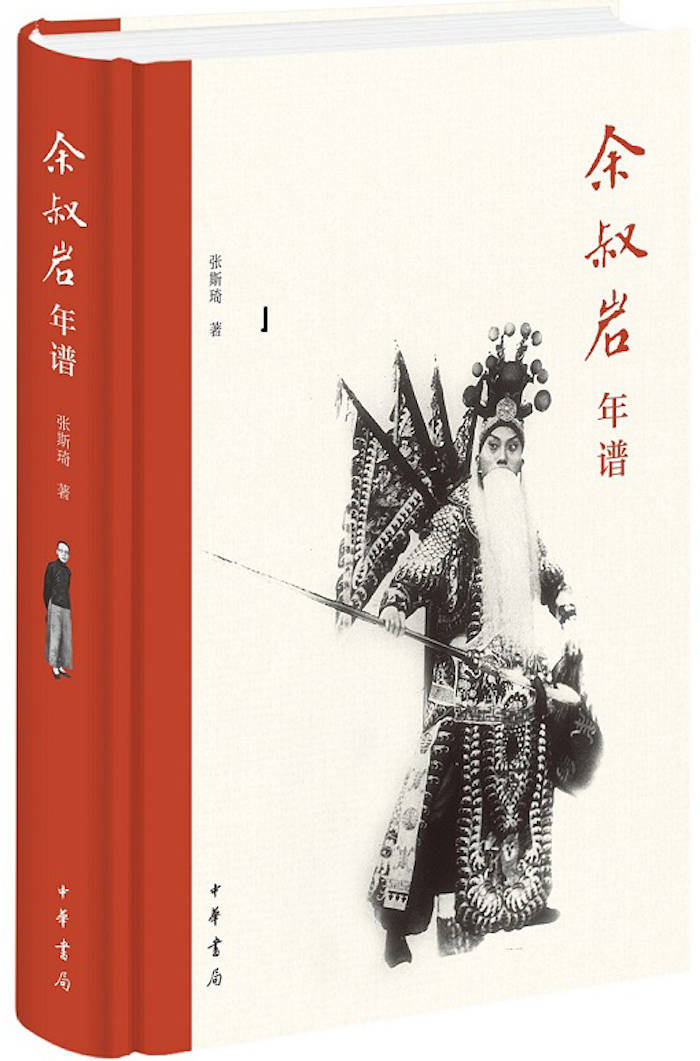

《余叔岩年谱》 , 张斯琦著 , 中华书局2020年1月出版 , 512页 , 98.00元

由《余叔岩年谱》思及一桩公案

近日 , 笔者读到一本新书——《余叔岩年谱》 , 其书从晚清民国大量的旧报刊和老戏单中 , 爬梳剔抉 , 参互考寻 , 细致勾勒出一代名伶余叔岩的演剧生涯、艺术人生 。 平心而论 , 这种工作 , 在上世纪八九十年代是很难完成的 , 因为彼时 , 晚清以来的大量报刊文献尚未电子化 , 而纯人工的检索 , 精力和效率都毕竟有限 。 朱经畬老先生于上世纪八十年代撰有《余叔岩艺事年谱》(后刊于《余叔岩研究》) , 虽简略且有错讹 , 但在当时亦属难得 。 现在 , 《余叔岩年谱》的作者顺应潮流 , 充分利用了近代以来的各种电子文献;然而 , 光有“利器”而不谙熟皮黄 , 也是“空对宝山” , 故更重要的是 , 作者沉潜其中 , 勤勉从事 , 遂后来居上 , 著成信而可征的年谱 。

文章图片

《戏剧旬刊》以上色之“余叔岩赏荷”为封面

《余叔岩年谱》的体例设计很用心 , 多数年份的正文之前都加按语 , 将余氏一年之重要经历撮述 , 同时旁及剧坛大事 。 对部分事件的考异辨析 , 亦以按语形式出之 , 下笔审慎 。 年谱中颇多旧文征引 , 看似篇幅较长 , 实则引文多稀见或独具史料价值之文献 , 故引用非但不嫌其长 , 反而对谱主及梨园生态有烘云托月之效 。 年谱的另一个特别的优长 , 是照片的选择精当 , 影印清晰 , 令整本书收图文并茂之效 。 可惜的是 , 年谱没有影印老戏单 , 令人颇觉遗憾 。 就目前已出版的数种名伶年谱论 , 这本无疑是品质较高的 , 亦可算作电子化时代的学术馈赠 , 值得向学术界、戏曲界和爱好者推荐 。

余叔岩是与梅兰芳、杨小楼并称的京剧“三大贤” , 他的影响力如此之大 , 而舞台生涯却在三人中最短促 。 在余的一生中 , 有几件事 , 一直流传众口 , 屡被提及 , 如拜谭鑫培为师、“十八张半”老唱片、收孟小冬和李少春为徒等;而最为人津津乐道的 , 恐怕是1931年6月拒绝赴沪参加杜月笙家祠落成之盛大堂会 。 关于此事 , 众说纷纭 , 由来已久 , 俨然成为一大公案 。 观《余叔岩年谱》 , 只引了两家说法 , 且未加裁断 。 笔者思及此事重要 , 关涉谱主“出处大节” , 不妨排比诸说 , 细加寻绎 , 以廓清迷雾 , 探查真相 。

“烈火烹油、鲜花着锦”的杜祠堂会

司马迁《史记·项羽本纪》有名句“富贵不归故乡 , 如衣绣夜行” , 有谁知道?又有何快乐可言?大约杜月笙就是信奉此“名言”者 , 于是在发迹后 , 心心念念在浦东高桥家乡修建水木清华的宏伟祠堂 。 章君榖著、陆京士校订的《杜月笙传》谈到:“杜氏家祠竣工 , 举行栗主奉安之礼 , 时在民国二十年六月十日 , 是为杜月笙一生之中 , 巅峰状态时期的空前豪举 。 ”所言不虚 , 杜祠落成 , 确为杜氏一生之高潮 。

祠堂肇建 , 如果只举行庄严典礼 , 显然不够吸引人 , 按照惯例 , 是一定要热热闹闹唱几天戏的 , 何况杜月笙本人就是超级大戏迷 。 于是 , 名伶堂会就成为整个庆典的重中之重 。 九十年过去了 , 当日奉安典礼早已风流云散 , 而盛大堂会却依旧脍炙人口、历久如新 。 据钱华《杜祠堂会写真》 (《申报》1931年6月16日)报道:

杜月笙先生浦东高桥宗祠落成典礼 , 于六月九日、十日、十一日举行盛大堂会三日 。 会集南北名伶 , 梅、尚、程、荀四大名旦 , 及杨小楼、龚云甫、王又宸、马连良、谭小培父子、王少楼、高庆奎、言菊朋等莫不参与 , 可谓沪上空前未有之会串 。 宾客日以数万计 , 高桥道上 , 冠盖如云 。

三天堂会南北名伶荟萃 , 祠堂内外高搭两个彩台同时上演 , 万人空巷来观 , 真可谓“烈火烹油 , 鲜花着锦” , 为整个庆祝活动的最大看点 。 关于剧目 , 诸多书刊都有记载 , 不必再费篇幅 。 据《荀慧生日记》 , 杜祠堂会固然宏盛 , 但也实在混乱 。 因地点偏僻 , 交通极为不便 , 人潮汹涌而至 , 接待方面就显得捉襟见肘 , 各种突发状况不断 。 连参加堂会的两大头号名伶都无专人迎迓 , “国剧宗师”杨小楼竟从浦东码头步行至杜祠;梅兰芳更离谱 , “觅汽车不得 , 竟坐老汉所推之独轮小车 , 俗称老汉推车是也” , 一时传为笑谈 。 而实际演出与原订节目 , 亦有较多变化 , 这是仅看预告所不能知者 。 最后一天的压轴戏《五花洞》 , 由“四大名旦”外加雪艳琴、高庆奎、金少山演出 , 竟然迟至第二天凌晨四点四十分才登场 , 五点二十分演毕 。 最后还有一出南方名伶周信芳等的送客戏《庆赏黄马褂》 , 才算功德圆满 。 如果从11日中午十二点开戏算起 , 直演到12日旭日东升 , 整整十六个小时(傍晚有休息) , 堪称空前绝后之国剧盛宴!

文章图片

杜祠堂会举办后之大合影

杜祠堂会固然万头攒动、举市若狂 , 但还是留有遗憾 。 明眼人可以看出 , 重量级的名伶几乎都到场 , 唯独缺了当时的“须生王座”余叔岩 。 上世纪二三十年代 , 最高规格的京剧堂会 , 梅、杨、余“三大贤”到齐 , 才算是“顶级标配” 。 正如翁思再《余叔岩传》所言:“如今是三贤缺一 , 就像青铜大鼎只备两只脚 , 何能支撑而鼎立?真是一件煞风景的事 。 ”譬喻甚妙 。

如何看待今古纷纭、聚讼盈庭

关于杜祠堂会 , 过去喋喋不休地谈其盛况空前的一面 , 对其政治宣示和实力隐喻的另一面 , 多少有些忽略 。 名伶堂会固然显示了杜月笙的风雅品味和“与民同乐”的态度 , 但更是在向社会大众彰显其无与伦比的影响力和呼风唤雨的权势 。 因此 , 说堂会是娱乐消遣 , 当然不错;但深层次 , 更是一种娱乐政治 , 巩固和强化了杜的上海滩头等大亨形象、地位 。 余叔岩的缺席 , 为何社会影响那么大 , 也就可以思过半矣 。

关于余的缺席 , 当时报刊就有报道 , 上海《梨园公报》第三百三十号 (1931年6月12日)刊登简短启事:“杜祠会串原有近代须生泰斗余叔岩 , 因余有病 , 未克来沪 , 对杜公极表抱歉 。 并云将来如有机会 , 必特别效劳 , 意气勤勤恳恳 。 往平代表返沪后向杜公言之如此 。 ”

启事虽短 , 却说明坊间一定议论纷纷 , 甚至已流言满天飞 , 于是才有必要在上海伶界联合会的机关报上澄清一下 , 反倒有点“欲盖弥彰”的意味了 。 当时的民间舆论究竟是怎样的看法?能否找到这方面的材料?名采访人员、名报人徐铸成的《杜月笙正传》 , 谈到了彼时的“舆情”:

我当时在汉口听到的“舆论” , 一致赞许余叔岩 , 认为他能“顶”住再三的邀请 , 坚决不南下 , 真是了不起的硬骨头 。

这或可代表社会舆论的一般看法 , 即民众口碑 。

日久迁延 , 余大贤未到沪捧场的消息 , 一是口耳相传 , 二是不断被写入书刊 , 一提再提 , 遂酿成一大公案 。 棘手的是 , 这些说法 , 颇有差异 , 甚至彼此抵牾 , 令人无所适从 。 想要解决问题 , 拨开云雾 , 首先必须梳理史料 , 最好能竭泽而渔 , 并特别关注那些重要而具代表性的说法 , 然后按迹循踪 , 钩沉因果 , 论断是非 , 最后下结论 。

文章图片

余叔岩《镇潭州》剧照

笔者认为 , 关于此事 , 最值得重视的 , 自然是余、杜两人自己的叙述 , 可惜目前找不到相关史料 。 在存世的多种记载里 , 与余熟识的友人和合作者的说法 , 可采信程度较高 。 因为他们接近余 , 很可能亲自听余本人谈过此事 。 其次是参加了杜祠堂会的当事人的记述 , 再次是同时代人转述当事人的话 。 等而下之者 , 是年代较晚的材料和传闻 , 辗转抄袭改篡 , 有时还添油加醋 , 越发没有价值了 。

张伯驹的诗文及反驳

余叔岩友人的说法 , 兹以影响最大的张伯驹为例 。 张氏《红毹纪梦诗注》有诗云:“笑他势力岂能移?直节干霄竹是师 。 纵使沪滨难再到 , 不来出演杜家祠 。 ”诗下注云:“上海帮首杜月笙建筑家祠 , 告成 , 款待贺客 , 遍约京沪名演员演剧 。 京梅、杨以及各演员皆到 , 独叔岩一再约不去 。 杜使人传语曰:‘如不去 , 此生休想再到上海滩 。 ’叔岩曰:‘宁此生不到上海 , 也不去杜家演戏 。 ’此足见叔岩之气节 。 ”

【杜月笙|谷曙光读《余叔岩年谱》|杜月笙的面子与余叔岩的骨气】

文章图片

余叔岩与张伯驹合摄之《四郎探母》

张氏诗文 , 流传甚广 , 既不乏赞同者 , 亦有言为“肉麻”者 。 然则 , 张的说法 , 是否有溢美拔高的成分?反驳者何许人也?颇有意味的是 , 笔者找到了“杜家人”的辩驳 。 在杜月笙长子杜维藩写的《我的父亲杜月笙》里 , 专门谈及此事 。 杜云:“另有件事 , 是我必须为先父澄清的 。 ……(张伯驹的说法)这绝对是误传 。 ……余叔岩辞谢邀约 , 事后即有此传言 , 苦于无从辩解 , 也无法请余叔岩出面辟谣 。 多年以来 , 我对这件事 , 不无耿耿 。 ”足见杜家人念兹在兹 。 杜维藩还进一步披露了从黄金荣的孙子那里听来的“秘闻” 。 即:余之所以“不敢”去上海 , 缘于最后一次赴沪演出的失败 。 那次是黄金荣的邀约 , 在共舞台 , 但曲高和寡 , 卖座惨淡 , 余栽了跟头 , 不等合同期满 , 就铩羽北归了 。 但黄老板仍“大度”地支付了全部包银 , 惟要求余承诺 , 如再到上海 , 务必“补足”这次所欠的日子 。 余一直忌惮对黄的宿诺 。 ……

这番话 , 听起来头头是道 , 又有黄家披露的秘辛 , 其实却距史实甚远 , 根本不值一驳 。 按 , 余叔岩一生三次到沪演剧 。 最后一次 , 是1923年10月下旬 , 应上海陶宅堂会 , 演了三场 。 之后 , 共舞台的老板黄金荣“打秋风” , 邀余登台 。 这可省却往返川资等许多花销 , 差不多是无本买卖 , 也只有帮会大亨敢这样“敲竹杠”吧?黄还“顺道”邀了在沪的程艳秋与余合作 。 如此坚强阵容 , 何愁不上座?黄恨不得让余、程多演些日子 。 但余仅唱了八天即北返 , 盖不愿被大亨榨取太多“剩余价值”也 。 请看 , 连基本事实都南辕北辙 , 杜家人的辩驳就很“苍白”了 , 难以取信于人 。

有趣的是 , “杜家人”出来说话 , 而“余家人”后来也有表态 。 余叔岩之女慧清《忆父亲余叔岩》亦谈到其父不赴沪:“这是由于他不拜客 , 以前来上海演出时已受够恶势力的苦头 , 所以不想与他们有任何联系 。 ”因写杜子之说 , 姑且先将余女之言附笔于此 , 后文再与他人之说合议 。

除了杜家人 , 上海前辈剧评家张古愚也曾公开反驳张伯驹 。 古愚翁写了《余叔岩未赴杜祠堂会原因另一说》 , 竟认为杜月笙压根就没邀请余 , 而余“宁可日后不去上海演出也不愿为大流氓效劳”云云 , 纯属张伯驹的臆说 。 古愚文的关键情节是:杜祠的这三天大堂会的总提调是金廷荪 , 协助办事的有洪雁宾、孙兰亭 。 洪是杜家人 , 孙是金的干儿子 。 不邀余叔岩 , 是余叔岩的好友、上海名票罗亮生(陈彦衡弟子)提出的 。 罗亮生认为 , 杜祠内外的两个戏台都是临时搭起的 , 台上没有拢音设备 , 场子大、四面空风(周围皆为农田) , 余叔岩嗓音细小 , 在戏园里十排后就听不清了 , 这种戏台是根本没法让余叔岩登台唱戏的 。 金廷荪接受了罗亮生的建议 , 所以未邀余叔岩 。

这“新说”石破天惊 , 乍看起来 , 也颇足令人相信 。 文章牵涉的关键人物 , 是早年沪上名票罗亮生 , 似乎张是听罗亲口说的 。 至此 , 可谓迷雾重重矣 。 关键还是当事人的叙述 。 好在笔者费了一番功夫 , 查到了罗亮生本人的说法 , 罗《五十年前京戏老生之回忆》云:

浦东高桥杜祠落成堂会(杜月笙 , 上海头等白相人) , 所有在北京(包括上海)的名演员……都被邀来参加演出 , 独有余叔岩不买杜月笙的帐 , 不管如何威迫利诱就是坚决不来 , 这一点是值得佩服的 。

白纸黑字 , 张古愚的“没邀余”的离奇说法已不攻自破 。 罗是上海滩很有权威的前辈名票 , 余叔岩有一次在上海碰到票房的麻烦 , 就是托罗帮忙解围的 。 罗文值得重视 , 等于是“加持”了张伯驹的观点 。

文章图片

余叔岩《洗浮山》剧照

试问 , 张伯驹的说法从何而来?张氏其人早已盖棺论定 , 他虽有“张大怪”的外号 , 但身行方正、耿介直言 , 人品为人称道 , 故其所谈当不是空穴来风 。 合理推测 , 余叔岩于小范围的朋友圈 , 在二三知己聚会聊天中 , 很可能会拿拒绝杜月笙做“谈资” , 而言下恐怕不无傲岸意 。 张伯驹的叙述 , 应得之于余府座中闲谈 。

杭、孙、何:另几家需要介绍的说法

余叔岩合作者的说法 , 以“鼓佬”杭子和为例 。 1931年 , 余已辍演很久 , 杭为生计 , 早另“傍”他人了 。 关于杜祠堂会 , 杭晚年在《司鼓生涯》里大谈特谈:

可是不管怎么劝 , 余叔岩就愣没去 。 按那时候凡是大堂会 , 如果没有梅兰芳、余叔岩和杨小楼三人参加 , 或是缺其中之一 , 就算不上讲究 , 这堂会就不够派头 , 不算阔气 。 而余叔岩就不去上海 , 杜月笙也奈何他不得 。 但是一个艺人脾气耿直 , 敢于顶撞黄金荣、杜月笙 , 可是从此他不再去上海 , 虽说是赌气 , 说实在的也是提防他们下毒手 。 明枪易躲 , 暗箭难防啊!做艺人吃戏饭真是提心吊胆!

其说法跟张伯驹、罗亮生差不多 。 按说 , 杭的年辈老 , 又是当事人 , 所谈应有价值 , 但实际却大打折扣 。 再引一段杭谈老旦泰斗龚云甫的:

那时候龚云甫已经六十多岁了 , 正患重病 , 本不打算去上海 , 但是抗不过杜月笙派来邀角儿人的威胁逼迫 , 不为挣钱也为保性命 , 也只可抱病动身了 。 那时候我除了给余叔岩打鼓以外 , 还给陈德霖、王凤卿、龚云甫打鼓 , 这三位都是被邀去上海参加堂会演出 , 我当然也随同他们一起去上海了 。 那是六月间 , 天气闷热 , 加上路上劳累 , 龚云甫到了上海病更加重 , 已经沉沉卧床不起 , 但是杜月笙毫无人性 , 仍逼迫龚云甫唱《太君辞朝》……

后来的情节是龚在台上摔倒 , 病上加病 , 送回北京没几天就“呜呼哀哉”了 。 可惜杭的口述存在颇多问题 。 杜祠堂会 , 王凤卿没去 , 陈德霖已死 , 而杭说跟他们一同去沪 , 岂非痴人说梦!至于龚云甫 , 是参加堂会后的第二年去世的 , 差不多相隔一整年 , 远非回北京没几天就故去 。

杭子和的口述那么多事实错误 , 恐怕不是偶然 。 张古愚甚至认为 , 杭是“故意造谣” 。 古愚的《余叔岩未赴杜祠堂会原因另一说》也爆了“猛料”:

余叔岩的鼓师杭子和听说这次去上海参加杜祠堂会 , 酬劳相当可观 , 为马连良司鼓的乔玉林、为程砚秋司鼓的白登云 , 都满载而归 。 不邀余叔岩 , 杭子和也捞不到油水 , 因此对杜月笙怀恨 , 制造“龚云甫之死”的谣言 。

由此言之 , 杭有没有去上海参加堂会 , 都成问题!“亲历者”的回忆 , 却存在那么多错讹;可见历史真相扑朔迷离 , 而欲探查 , 何其难哉!然而 , 说杭“故意造谣” , 恐怕亦非事实 。 杭口述《司鼓生涯》是在1962、1963年 , 那时已七十五岁高龄 , 听力又差 。 彼时老艺人回忆录的“主旋律” , 大率为揭露旧社会的黑暗 , 重笔写艺人受压迫的悲惨遭遇……或许有关方面有“引导” , 而杭为了迎合 , 就信口开河了 。

孙养农、孙曜东兄弟 , 出身名门 , 乃银行家 , 都是余宅座上客 , 可以登堂入室 。 他们的说法 , 也值得重视 。 孙养农五十年代在香港写了《谈余叔岩》一书 , 其中谈到:

那次余氏之不参加 , 实在是为了从前屡次发生不愉快的事情 , 另有苦衷 。 如若去了 , 再有人约唱营业戏 , 唱也不好 , 不唱也不好 , 所以再三考虑之下 , 就毅然决然地不参加 , 况且身体也实在是太坏 , 所以就向杜氏婉言推辞了 。

孙的一番话 , 倒合情合理 , 不过也话里有话 。 余叔岩在上海 , 确实屡次碰到不愉快的事 , 亦与帮会有关 。 这恰好可与余女慧清的说法相印证 。 孙曜东晚年口述的《浮世万象》则说:“余硬顶着不去唱 , 显示了他不畏强暴的骨气 。 同时还有一个内部原因 , 就是那时嗓子已经坏了 , ……万一演砸了 , 这个名声就不好收拾 , 所以硬着头皮顶 。 ”故强项硬顶是一面 , 而爱惜羽毛是另一面 。 关于因病不能参加 , 赞同者亦多 , 媒体人徐铸成认为:

余叔岩高风亮节 , 自然极可钦敬 , 但他也有一个与梅、杨等不同的具体情况 , 他那时已得了肝腰重病 , 基本已不能公演了 , “上海这个码头我不要了” , 因此就更可以理直气壮 , 无所恐惧 。

既肯定了余的风骨 , 也指出他无欲者无畏 , 而无畏者则刚 。

文章图片

孙养农之《谈余叔岩》书影

小生名票何时希撰《余叔岩与杜月笙的决裂》 , 标题用“决裂” , 颇为惹眼 。 何文有“独得之秘” , 系当年与八十八岁的南方名丑刘斌昆交谈 , 而知悉了一些重要信息 。 比如 , 杜派到北平的邀角人有名净金少山 , 而金与余还是把兄弟 , 故金以为约妥余十拿九稳 。 谁知金策略不对 , 惹恼秉性刚强的余 , 双方话不投机 , 终于不欢而散 。 何文的结论是:“归根结底是他(指余)有财、有病 , 可以不倚唱戏为生计 , 加以金少山又刺激了他 , 这是最洞彻的事实 。 ”何为表示确凿可信 , 还特别说明系当事人所谈 , 且有多个信息源相互印证 。

“杜先生的面子”

众所周知 , 上海滩早年流行一句话——“杜先生的面子” , 似乎没有杜先生办不到的事!从杜月笙一贯行事的风格来看 , 不干则已 , 若干的话 , 就一定要拔得头筹 。 其实黄金荣、张啸林等大亨何尝未办过堂会?然而 , 就是没有杜月笙的声势浩大 。

从杜祠堂会规模看 , 杜月笙真是打算将北平名伶一网打尽的 。 笔者以为 , 杜就是要“处心积虑”地办一场民国史上空前绝后的堂会 。 单缺某一名伶 , 不算什么;但余是须生首座 , 地位举足轻重 , 影响了杜的面子 , 就成为美中不足 。

杜祠堂会的大运作 , 杜不必亲自出马 , 当是成立“公关小组” , 派专人到北平 , 接洽联络 。 负责邀角者 , 必定神通广大 。 笔者很好奇 , 都有哪些人呢?据杜祠庆典《积善余庆》小册子 , 总理庆典者为虞洽卿、王晓籁、黄金荣三人 。 另设有专门的剧务处 , 主任张啸林、副主任朱联馥 , 成员有周信芳、罗曲缘、赵如泉、孙兰亭、常云恒、王元龙、孙克友、林树勋、浦贤元、苗胜春、高庆奎、黄全生、裘剑飞 。 这其中 , 既有南方名伶 , 也有戏院老板 , 而北方仅一名老生高庆奎 。 大亨张啸林应是演剧方面的最高负责人 。 那时 , 名净金少山正依附于张 , 于邀角上必定大卖力气 。 笔者疑心 , 在北平出力较多者 , 应是高庆奎和金少山 。

行文至此 , 笔者浮想联翩 , 是否可以“还原”一下邀角人与余交涉的场面?这当然不可能 , 但又不妨做一些揆情度理的推想 。 话说杜月笙的门徒 , 在金少山的带领下 , 见到余叔岩 。 杜为示郑重 , 极有可能事先起草了亲笔书信(起码是签名信) 。 而上海来人必定先好言相劝 , 晓之以理 , 动之以情 , 余则以病婉拒 。 这是第一回合 。

文章图片

余、梅、金——一张“合成”的假照片

接着 , 上海来人喋喋不休 , 继续纠缠 , 余无奈拿出医院的“诊断书”(当时小报玩笑 , 余为谢绝演戏邀请 , 经常巧施“血盆计” , 故意留病血示人) , 外加他近两年未有任何公开演剧的客观事实 , 来人必定无可奈何 。 这是第二回合 。

一个关键而有趣的问题是 , 公关过程中是否有威逼利诱?笔者认为是肯定的 , 历程必定曲折 , 且软硬兼施 。 在这个过程中 , 劝诱者有唱红脸的 , 有唱白脸的;当反复规劝不成 , 以帮会中人的一贯行事风格 , 甩几句狠话 , 威胁一下 , 是题中应有之义 。 但余两年未演的事实就摆在那里 , 一口咬定病莫能兴 , 终究是没有办法的 。 如果余近几月恰好演过 , 那就真无法推脱了 。 若上海来人“放硬话” , 以余的强项个性 , 是要“回敬”的 。 杭子和就说:“余叔岩这人生来脾气耿直 , 他有个外号叫‘两条命’ 。 ”况且北平毕竟不是杜月笙的势力范围 , 邀角人再狠 , 也只能以“休想再到上海滩”为恫吓 。 故前文引张伯驹之言合乎情理 。 两方终于“谈崩” , 不欢而散 。 这是第三回合 。

后续 , 杜月笙方面不排除还有伎俩花招 , 各方说客纷至沓来;但余抱定宗旨 , 就是不上“贼船” , 其奈我何?笔者的老师吴小如先生曾分析:“稍事犹疑 , 即入彀中 。 ”虽说不是千钧一发 , 但余叔岩确要顶住各方压力 。

其实 , 杜祠堂会邀角 , 犹如“田忌赛马” , 北平的角儿是分成上中下三等的 , 梅、杨、余三人 , 就属上等 , 在必约之列 , 目标是“务必拿下” 。 还有的 , 或者如虎添翼 , 或属锦上添花 , 或是可有可无 , 不可一概而论 。 再者 , 因酬劳丰厚 , 人又风光 , 很多名伶想方设法也要“挤”进去;但杜、张等大亨还不见得能看上呢!邀约的未必愿去 , 而想去的未必被邀 , 这就是“围城” 。 需要说明的是 , 威胁余叔岩 , 未必是杜月笙的意思 。 但是接受邀角任务者 , 为完成使命 , 会不择手段的 。 说几句难听话 , 又算什么?根本用不着杜月笙授意 。 邀余失败后 , 派往北平的“戏公关” , 向杜、张报告 , 大亨肯定不快;但天下事 , 难得十全十美 。 余的缺席 , 固然遗憾;假设邀一百人 , 如九十九位都给了面子 , 那也是天大的面子了 。 杜先生的公关和运作 , 总体已是叹为观止矣 。

马连良的难堪

上面的“情景演绎”真实否?或许有人认为 , 邀角从头到尾和和气气 , 只怕没有什么威逼利诱吧 。 笔者要说 , 社会很残酷 , 不要太天真 。 何况是“水极深”的帮会和梨园打交道!“戏饭难吃” , 自来如此 。 帮会人物与梨园关系密切 , 那些大亨对名伶表面上礼貌有加 , 但如果触及他们的利益或忌讳 , 有时就是头等大角儿 , 也丝毫不假颜色 。

笔者姑且举一个名伶马连良的例子 , 也跟杜月笙有关 。 1947年9月 , 杜月笙六旬大寿举办堂会兼义演 , 前后十天 , 在牛庄路的中国大戏院 , 亦是名伶云集 。 虽不如1931年杜祠那次宏盛 , 但在时局不靖之情况下 , 亦极难得了 。 据《周信芳日记》 , 9月7日 , 大家一起商量后续数日之戏码 , 9日的压轴戏安排了《群英会·借东风·华容道》(大轴是梅兰芳、小翠花《樊江关》) , “派戏时 , 金廷荪不满马连良只演《借东风》 , 不带《群英会》诸葛亮 , 面辱之” 。 当着梅兰芳、周信芳等名伶的面 , 杜月笙的心腹金廷荪居然直接给马难看 , 这有多么尴尬!金发脾气后 , “马连良不自安 , 烦兰亭、其俊 , 同到金家 , 愿一人演诸葛亮” 。 事后马竟拉上孙兰亭、汪其俊去金家赔礼 , 到底还是妥协了 。 按 , 《群英会》连演《借东风》 , 马在自己的“扶风社”的通常演法是前鲁肃、后孔明 。 《群英会》的主角是鲁肃 , 孔明是二路活儿;《借东风》的主角才是孔明 。 这次名伶荟萃 , 《群·借·华》由马连良、周信芳、林树森、叶盛兰、裘盛戎、李少春等合演 , 自然不能再让马前鲁肃、后孔明 , 而是希望马演孔明一人到底 , 由周信芳、谭富英双演鲁肃(后又改为周一人演) , 这么派 , 也是为了“拴”更多角儿 , 令戏更好看 。 客观讲 , 让马演《群英会》的孔明 , 是有点屈就的意思 。 但那是杜先生的大好日子 , 又有义演的由头 , 马摆谱计较 , 明智乎?

文章图片

1947年9月中国大戏院杜寿义演剪报

这件事非常耐人寻味 。 那时余叔岩已亡故数年 , 马连良差不多是须生第一了 。 此次堂会 , 跟梅兰芳在大轴合演生旦对儿戏的 , 就是马;名伶大合作的《四郎探母》 , 四个四郎 , 马也是最后出场 , 可知地位重要 。 即便如此 , 帮会大佬对马这样的头等大角 , 还是当众给了难堪 , 足见厉害!由此反推一下 , 余叔岩私下里被威胁几句“虎狼之言” , 还有什么奇怪的呢?

“老病号”余叔岩

1931年6月的余叔岩 , 是否真的病体沉重 , 演不了戏呢?早在1930年4月 , 余接受《全民报》采访时就表示:“现因病辍演 , 未登台者年余 , 刻虽稍愈 , 但医嘱静养 , 故未演唱也” 。 据《余叔岩年谱》 , 余1929年只参加了几次义务戏的演出 , 最末次乃7月1、2日将军唐生智之堂会 。 1930年则整年未出演 。 1931年年初到6月 , 也未有任何登台消息 。 余叔岩的病是客观存在的 , 他已整整两年谢绝舞台了 。 到1932年 , 余又接受采访人员采访 , 仍自言苦于“便血症” , 俨然养疴已久之老病号矣 。

文章图片

余叔岩临池

余叔岩确有久病苦衷 , 而且更有现实的困难 。 6月正是上海暑热难耐之时 , 演剧又是在浦东高桥现搭的露天台子 , 人山人海 , 这种阵仗 , 余必定视为畏途 。 后来的情况确实如此 。 据《申报》1931年6月16日报道:

剧场广可容数千人 , 但观者近万 , 几无插足地 。 加以天热场低 , 四围密不通风 , 观众挥扇观剧 , 莫不汗流浃背 。 全场空气 , 异常混浊 。 “人气白热化”五字 , 形容最为恰当 。 台上由张啸林、王晓籁两君维持秩序 , 卒亦无法驱散台上观客 。 入晚客复陆续而来 , 跋涉十余里 , 畏难而退者日必数千人 。 贵宾席中占有位置者 , 虽极视听之乐 , 但兀坐通宵 , 呼吸急促 , 头痛欲裂 , 一身不能转侧 , 大有欲罢不得之势 , 诚有说不出之痛苦也 。

这种“白热化”的场面 , 确实是不适宜一个大病之后、身体孱弱的人的 。 不妨做一假设 , 退一步 , 余如果只去上海拜寿 , 但不唱 , 成不成?答曰:不成 。 一但到了上海 , 进了杜月笙的地盘 , 届时人情包围 , 形势逼人 , 唱不唱就由不得余叔岩了 。 上面谈到的黄金荣“劫道邀演” , 就是前车之鉴!

再者 , 余叔岩对上海有一种“心理阴影” 。 余之前的三次上海之行 , 都不甚愉快 , 个性刚强的他 , 不愿低眉顺眼 , 而四处拜客、敷衍大亨 , 都令余不快 。 其实 , 1923年之后 , 余实际已放弃上海这个大码头 。 这么说 , 有根据么?试看梅兰芳 , 跟上海多亲近!

但是 , 余跟梅不一样 , 梅的大红 , 是靠了上海 。 第一次赴沪演剧的成功 , 标志着梅成为驰名全国的优伶 。 再回到北京 , 梅的身价就扶摇直上了 。 上海是梅兰芳的福地 , 也是发迹之地 。 梅靠上海赚钱出名;而余则不是 , 余还是主要以故都为根据地的 。 余的艺术 , 古雅精致;但体力不佳 , 音量也不甚大 。 客观讲 , 余的演剧 , 比较适合千人以下的中小戏园子 。 再准确说 , 小范围的堂会 , 厅堂艺术 , 余叔岩固优为之;但像上海那种动辄两三千人的新式大剧场 , 余演起来是相对吃力的 。 在北京 , 余一星期演一两天即可 , 游刃有余;而京伶去一趟上海 , 都是连演四十天左右 , 要累脱层皮的 。

文章图片

余叔岩与梅兰芳合奏

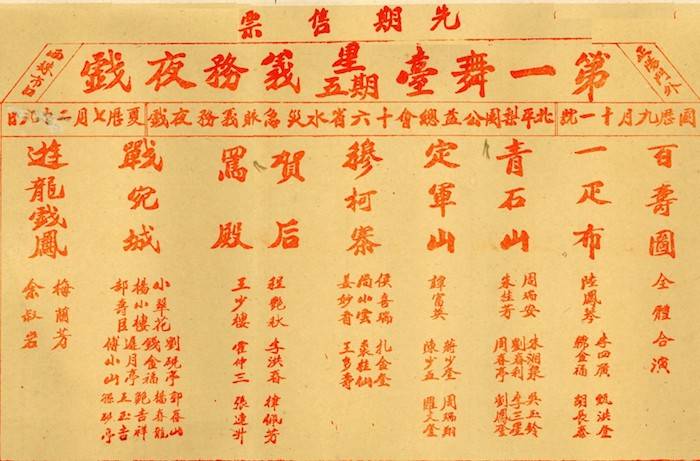

“意难平”:余叔岩的复出与意外

杜祠堂会是6月间的事 , 而到了9月的11日至13日 , 北平第一舞台有三天盛大赈灾义务戏 , 由头为“十六省水灾急赈” , 最大看点是辍演了两年多的余叔岩重登氍毹 。 11日和13日的大轴 , 都是梅兰芳、余叔岩合作 , 分别是《游龙戏凤》和《打渔杀家》 。 12日大轴为梅兰芳、杨小楼之《霸王别姬》 。 梅、杨、余“三大贤”又一次齐集 , 极为轰动 , 头级八座包厢的售价达到空前的一百二十元 , 前排散座竟也要十元 。 即便如此 , 加座后都一票难求 , 向隅者甚多 。

余叔岩的复出消息传到上海 , 想必杜月笙不高兴 。 6月坚辞杜祠堂会 , 而9月就在北平出演 , 终归有些“意难平”吧!说句诛心之论 , 不排除余有隐隐示威较劲之意 。 然而 , 笔者要披露一个特殊意外 。 根据当日《正气报》的报道 , 余只演了11日的戏 , 而13日 , 余都到了后台 , 调嗓却突然一字不出 , 前后台震惊 , 然无计可施 , 只得临时“回戏”(按 , 当日报道说法不一 , 仍待详考) 。 这个意外肯定也会传到上海 , 杜月笙闻听 , 当“意稍平”矣 。 看来余叔岩确是带病挣扎登台 , 而非闹意气 。 6月不来上海 , 情有可原乎?

文章图片

1931年9月11日第一舞台盛大义务戏戏单

钩玄决疑:纷歧之中有相通

笔者前引多种说法 , 其中张伯驹、孙养农、孙曜东、杭子和、罗亮生、张古愚、何时希、余慧清、杜维藩、徐铸成的 , 较值得重视 。 十人中 , 张伯驹、孙养农、孙曜东是友人;杭子和是鼓佬;罗亮生既是朋友 , 也是当事人;张古愚是交游广泛的剧评家;何时希则听了当事人刘斌昆等的叙述;杜维藩、余慧清分别是杜、余两家的子女 , 代表家人的态度;徐铸成则是媒体人 , 记录了民间传闻 。 除此之外 , 还有一些闲谭脞说 , 就不再征引了 。

综合研判 , 杭子和的口述 , 错谬丛出 , 已不值得采信;张古愚的新奇说法 , 恰可被罗亮生之说否定;“杜家人”杜维藩的解释 , 基本史实都错误 , 有点“泼墨画煤——越描越黑”的味道;余叔岩之女所谈简略 , 毕竟是揄扬自己的父亲 , 需要与他人之说相印证 。 故真正有价值的 , 是张伯驹、孙养农、孙曜东、罗亮生、何时希五人的记述 。 诸家解说纷歧 , 但钩玄提要 , 纷纭之中又有相通、相包之处 。 虽然各自强调某一方面 , 不过内在指向是趋同的 , 且不互相排斥 。 总体看 , 诸家所言都以风骨气节为主 , 至少是赞同的 。

文章图片

余叔岩萧宅堂会剧照

行文至此 , 笔者还要谈一个人的说法 , 也是余叔岩的好友——薛观澜 , 他是薛福成之孙、袁世凯之婿 , 与余极熟稔 。 叔岩故后 , 薛撰长文《忆叔岩》 , 情辞恳切 。 薛虽未在文中正面谈余不赴杜祠 , 但却直言余对北洋军阀的无奈和忿懑 。 当日北洋军阀张宗昌、褚玉璞二帅 , 对余“宠任逾恒” , 屡召堂会 , 或令清唱 , 赏赐极优渥 , 然而“颐指气使 , 殆视名伶如傅婢” , 余叔岩时常“攒眉不快”“局促不安” , 连杨小楼“亦深苦之” 。 薛本人即北洋中人 , 亲眼目睹 , 所谈最可信 。 薛文此处突然横插一笔:“后之杜门辍演 , 起因实系于此 。 ”这句话去皮见骨 , 实通人之论 。 余叔岩一辈子为古英雄传神写照 , 程婴、伍子胥、诸葛亮、秦琼、杨继业、花云……而他本人却不得不长期与军阀、大亨相周旋 , 甚至违背心意 , 歌舞承欢 。 这种无奈 , 大约在重病后体会更深刻吧 。

笔者忽忆及陈寅恪之诗“权门奔走喘吴牛” , 权且改末一句作“最是艺人不自由”!久病的余叔岩 , 实在是厌倦了为达官显贵唱堂会的歌场生涯 , 于人格不受尊重更是难以释怀 。 余最拿手的《琼林宴》里有句唱词:“恨贼子把我的牙咬断” , 不知现实中的他 , 是否感同身受?总之 , 大病之后 , 余更多参悟人生 , 难免会产生“爷不伺候了”的复杂心态 。 他后来堂会的要价 , 甚至超过梅兰芳、杨小楼 , 一是物以稀为贵 , 二亦有藉口天价作挡箭牌的良苦用意 。 要之 , 薛文所言可谓别有隐情 , 亦可作“气节说”的旁证 。

“我不可以!”

杜月笙确实有面子 , 而且是面子大如天;而余叔岩未给面子 , 就显得那么鹤立鸡群 , 遂被人当作话柄 , 呶呶拂耳 。 余叔岩固然久病、多金 , 但不可否认 , 他有“坚强个性”(剧评权威徐凌霄语) 。 严词拒绝或反唇相讥 , 换成其他名伶 , 恐怕就很难说出口 。 1917年 , 余叔岩的师傅、“伶界大王”谭鑫培已是七十衰翁 , 为了欢迎桂系军阀首领陆荣廷 , 拖病体也要挣扎着唱堂会 。 然而 , 在1931年 , 当如日中天的杜月笙发来邀请 , 几乎北平全部名伶都异口同声地表示“我可以”时 , 秉性倔强的余叔岩总算是说了一句与众不同的“我不可以”!他虽然生了大病 , 久未出演;但明确的拒绝 , 拂“杜先生的面子” , 甚至与“来使”针锋相对、争执不下 , 无疑是需要一点骨气的 。

吴小如先生由衷地赞叹:“于焉知叔岩砥柱中流之难能可贵也 。 此犹吴敬梓之不应博学鸿词科 , 不得以其患病不入京便疑其不以操守为重也 。 ”旨哉斯言!拙文弥纶群言 , 铨解公案 , 以“理贵圆通”四字为要旨 。 最后可下断语:杜祠堂会实为娱乐政治 , 而余叔岩确有骨气 , 没陪大亨玩这场热闹游戏!

文章图片

余叔岩与弟子孟小冬、李少春

余叔岩此后人生的十余年 , 果真没有再去上海 。 他晚年收了一个得意女弟子——孟小冬 , 而孟后来又嫁给了杜月笙 。 人生 , 就是有许多的因缘巧合 。

(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 有两种谷物被称为“长寿食材”,却很少人当主食吃,从今天要改

- 量子技术|清华教授攻克难题,量子技术取得突破,美国谷歌被弯道超车

- 全脂牛奶|舒化奶、早餐奶、谷物奶、脱脂奶、有机奶……哪种牛奶最值得买?

- 谷胱甘肽|乙肝谷胱甘肽研究,意大利科学家描述,其潜在药物开发价值

- 谷城县|【区县新闻】湖北谷城:人勤春来早 大棚育苗忙

- 星舰飞船|星舰飞船SN10又爆炸了!

- 火星|距火星220万公里,天问一号拍到水手峡谷:30亿年前或是海洋

- 疫苗|强生单针疫苗正式获批,有效率高达85% 拜登:疫情见到曙光

- 谷物|想要远离心脏病,精制谷物要少吃!

- 谷歌|谷歌开源AI模型“搜索引擎”,NLP、CV都能用