品读春秋|塞壬:即使雪落满舱( 二 )

我给了父亲那样的机会 。 温暖与光 。 还有重生 。

一

我时常在梦里听到一双钉了铁掌的靴子发出“噔噔噔”的声音 , 那声音由远及近 , 它伴着恐惧 , 压迫 , 一声逼近一声 , 最后踩进我的额头 , 踏破梦境 。 睁眼 , 手握成死死的拳头 , 心跳急促 , 而梦境清晰依旧 , 在它刚刚消逝的瞬间 , 留下一串渐次减弱的震颤使我眩晕 。 等到灵台清明 , 我还是要花很长一段时间费力地去绕开它 。 为的是遏止恶劣的情绪漶漫 。 无法诉说 , 没有人能从精神的内部来慰藉我 , 漫长压抑的童年 , 寂郁的少女时代 , 最终 , 我在阅读中找到了消解 。 我似乎很早就意识到 , 人可以依赖冥想活着 , 构建一个属于自己的世界 , 然后整个儿地缩在里面 。 我希望它能够阻挡门外热水瓶摔在地上炸碎的声音 , 暴烈的父亲 , 他的怒吼 , 母亲瑟缩着啜泣 , 年幼的弟弟 , 他扯着喉咙发出尖利的哭嚎……全部 , 把它们挡在我的世界之外 。 在那样的年纪 , 我是如何练就了一幅冷心肠的?一个人的自尊在长期对抗自我的脆弱时 , 内心就会结出一种类似盔甲的硬壳 , 看上去冷酷 , 麻木 , 不顾他人死活 。 这是我青春的叛逆 。 很多年之后 , 我再看那个时期的照片 , 很多张 , 我 , 撇着嘴角 , 空漠的眼从来不看镜头 , 鼻孔发出轻蔑的一哼 , 脸 , 厌倦着一切 。 我曾尝试用文字去面对它 , 或者说去面对尘封在内心角落的那个自己 , 可我疑心 , 一旦付诸文字 , 最后呈现出来的是另一个模样 。 很本能地 , 文字会朝着情绪化、自我辩解自我粉饰的方向 。 篡改 , 无非是遮蔽的另一种形式 。 然而 , 很长时间以来 , 我竟至发觉 , 即使是遮蔽 , 那也是真实的一部分 。 包括 , 即使我虚构的是另一个自己 , 那也是我心里希望的样子 。

那双钉了铁掌的靴子是我父亲的 , 那是一双长统牛皮靴 。 它的材质有天然的光泽与质感 , 锃亮、漆黑 , 沉默 。 摆放在那里 , 竟有轩昂的不凡气度 , 类似于某种男人的品格:伟岸的将军 , 不朽的战神 , 抑或心怀天下的英雄豪杰 。 那个时候 , 父亲跟那一代的年轻人一样 , 喜欢一个日本电影明星 , 他叫高仓健 , 那一代人 , 喜欢他 , 皆因那部叫《追捕》的电影 。 我想 , 父亲在穿上那双长统靴的时候一定是有了杜丘的代入感 , 他时常穿着它 , 铁掌发出的声音让他萌生了凌驾他人的意志 。 父亲是一个身材矮小的人 , 刚及一米六零 。 矮 , 是他终生的忌讳 , 逆鳞 , 不让人碰的 。 自卑与狂妄 , 不加掩饰 。 我相信父亲是一个痛苦的人 。 他仅穿三十七码的鞋子 , 然而那靴子最小却只有三十九码 , 明显大了 , 前面空出一截 。 在八十年代中期 , 一双一百多块钱的靴子 , 父亲眼睛都不眨地买下了 。 他把长裤扎进长统靴 , 那靴子竟没过了他的膝头 , 快要到达大腿的部位 , 远远看着 , 他的下半身 , 仿佛是从靴子开始的 , 看上去丑陋而怪异 。 父亲趾高气扬地穿上它就脱不下来了 。 那么多的日子 , 伴着他说着凶狠的话 , 变形的脸 , 目眦欲裂 , 他愤怒地、在屋子里来来回回地踱着步子 , 铁掌在水泥地发出的声音 , 那声音 , 于我 , 真像是一场恶梦——他打了母亲 。 我用双手捂住弟弟的眼睛 , 缩成一团 。

我最后看到那双靴子是很多年后的事情 , 它被扔在废弃的阁楼里 , 跟一堆缺腿的桌椅、旧自行车、不再使用的缸和有裂纹的陶罐们呆在一起 。 那靴子的脚脖子扭得面目前非 , 像两只畸形的老树根 。 左边的一只 , 鞋尖处斜昂着头 , 没法着地 , 右边的那只 , 右侧严重磨损 , 脚背处折痕太深 , 快要断了 。 它们都无法站立 , 铁掌已锈 。 这是一双备受摧残的靴子 , 它承载着父亲太多的乖张、暴戾和喜怒无常 。 我所能忆起的有关这双靴子的那些岁月 , 父亲折磨着我们所有的人 。

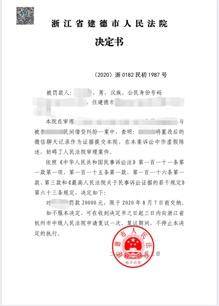

这双靴子仿佛为我找到了一种述叙的调门 。 写作十五年 , 关于父亲 , 这个离我生命最近的人 , 我却迟迟落不下一个字 。 起先缘于家丑不可外扬 , 讳莫如深 。 毕竟父亲有牢狱的经历 。 而后 , 我却又始终没有准备好去面对那个时候的父亲和我自己 。 一想到 , 或者一梦到 , 我都是极力去绕开 , 拼命往里缩 。 长期以来 , 我以为这个往里缩的空间还很大 。 然而 , 30年过去了 , 人世沧桑 , 几遭起起落落 , 一生飘零异乡 , 最终也只落得浮生寄流年 , 虚掷了光阴 。 一切外在的 , 俗世的荣辱、毁誉 , 于我 , 皆已是风中之物 。 而今 , 我之所以去写它 , 除了一种佛性的释然之外 , 我还认为 , 不论是父亲还是我 , 在面对他入狱这个事件之时 , 皆不能以一个丑(即耻辱)字去定义 。 相反 , 40岁的父亲和16岁的我 , 在那个事件中认识了彼此 , 我们重新建立了一种人世间最宝贵的关系:父女 。 我最终没有抛弃父亲 , 我向他伸出了手 , 并抓紧了他 。 那件事不再是我们人生的污点和耻辱 , 而是一次重生的艰辛历程 。 我想起杜拉斯的《情人》 , 她写这个小说已进入生命的暮年 , 而这个她在十六岁就遇到的男人 , 是她终生难忘的情人 , 她为什么要捱到古稀之年去写这个让她终生难忘的人?之前 , 我对此很疑惑 , 然后现在懂了 。 她应该找到了一种合适的表达 , 赋予这个故事在她的生命中无可取代的光与不朽 , 要做到这一点 , 需要时空的距离 , 需要那种历尽世事沧桑之后仿佛又回到原点 , 重新对过往的打量 , 以及日日积累的情绪等待临界喷涌而出的那一刻 。 现在 , 这双靴子 , 这个破败而又衰老的实物 , 我在心里攥着它 , 眼前浮现出父亲中风初愈时的那张歪斜的脸 , 那张写满现世已然走到尽头的哀绝的脸 。 惶惶然 , 竟莫名想到大限二字 , 一阵心惊过后 , 泪腺犹如受了暴击一般 , 滂沱不止 。

推荐阅读

- 品读好评诗词|【新诗采撷】范德云 | 八月的故事(2020)

- 品读好评诗词|原创诗词-刘柏荣 |? 丹青泼尽千年墨 画笔难工岁物华(诗词十首)

- 小国|揭秘春秋小国的生存之道,弹丸小国是如何在霸主手里存活下来的?

- 原平故事|人家是春秋四季,你是死秋一季

- 名著典籍|浅谈:吐蕃盟誓制度发展始末

- 品读好评诗词|【原创诗词】李遂生 | 中秋国庆收惊喜 感谢高徒馈厚礼(诗词六首)

- 人生阅历分享|励志人生的精致句子,深刻经典,值得品读

- 人生阅历分享|值得品读的经典人生良言,精辟有深意,句句碰触心灵

- 品读好评诗词|【诗词鉴赏】秋深寒露候,古诗词里的寒露,静看秋意渐浓!

- 哲学诗画|哲理人生品读:不要以现在的能力,束缚对未来的想象!

![[钟南山]科技连接健康,华米科技携钟南山院士团队共建联合实验室](http://ttbs.guangsuss.com/image/472def0d65db67c2882faff65406ed8c)