贾平凹|贾平凹 :批判并不是要坠入黑暗 | 央视《花城》纪录片访谈实录

—— 中央电视台纪录片《花城》访谈实录

贾平凹 温晨(导演)

关于陕西和路遥

导演:感谢您接受我们的采访 , 《花城》这部纪录片讲述的是一本文学刊物的历史 , 所折射的却是四十年来中国文学的整个发展历程 。所以想请问您 , 当年的陕西文学是怎样从这片文化相对落后的黄土地上发展起来的?

【贾平凹|贾平凹 :批判并不是要坠入黑暗 | 央视《花城》纪录片访谈实录】贾平凹:现在回想起来 , 也是感慨万千 。就我个人来讲 , 这一下子几十年都过去了 , 由当年一个才开始写作的文学青年慢慢也就变老了 。说到陕西文学的产生 , 其实得益于新中国成立以后延安的一批作家和艺术家留在了陕西 。这批国内精英与本土文化发生碰撞后 , 就产生了陕西的文学艺术 。像柳青、杜鹏程、马健翎、石鲁、王汶石、李若冰这一批作家留在陕西后 , 很快就适应了陕西本土的一些生活 , 并结合他们那些国内最好的文学观念 , 然后就产生了陕西的文学意识 。

文章图片

文章图片

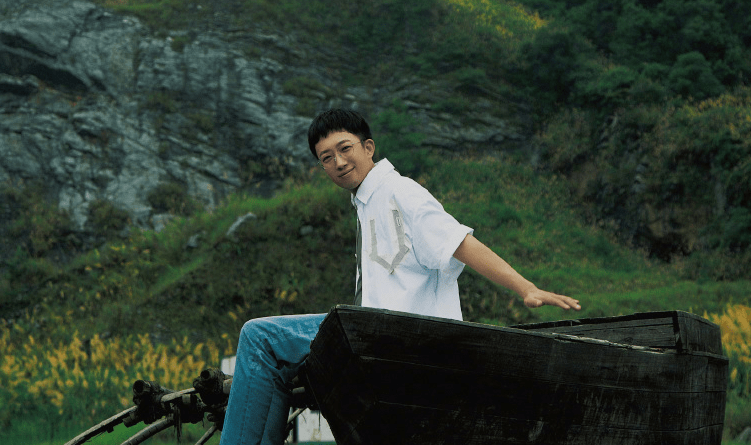

▲ 贾平凹

然后就是改革开放以后出现的一批作家 , 也就是我这一批 , 像我这个年龄在那一批里面是比较小的 。包括陈忠实、路遥等相当一批人 。而我们这批作家严格来讲 , 初入文坛的时候文学素养并不是很高 , 不过当时整个中国的情况都是这样 。我记得当时我们搞创作的时候读的书很少 , 也读不到什么书 , 陕西甚至没有文学刊物 , 只有一个群众艺术馆办了一本《群众艺术》 , 还是讲革命故事的 , 用现在的眼光来看 , 没有多少文学营养 。所以那时我们基本上都起步很低 , 营养不良 , 可以说是靠几十年慢慢摸索着走到现在的 , 不像现在的年轻作家一出来起点都特别高 。

后来到了80 年代中期 , 中国文学创作呈现出爆发性状态 。此前长期没有开放的情况 , 为中国文学积攒了一大批文学青年 , 他们突然间吸收、看到了外面的东西 , 大量阅读或者模仿国外的作品 。新式的、现代的文学观念和表现办法也都是从那个时候开始的 , 文学也发展成人人都特别关心的事情 , 整个社会都特别关心文学 。大家把好多社会问题、政治问题、体制问题都附加在了文学上 , 所以产生了一批比较好的作品 。不过 , 那个时候的作品有更多的新闻元素在里面 , 当时新闻不发达 , 媒体不发达 , 大家关心社会问题也都是依靠小说 。一个作家写出一个短篇或中篇 , 如果得到认可以后 , 一夜之间就爆红了 。所有的刊物也都是几十万、几百万的发行量 。这是现在不敢想象的事情 。书籍的发行量也特别大 , 会有上百万册 。这都证明了当时社会对文化文学多么饥渴 , 大家也把关心社会问题变成了关心文学问题 。实际上从文学发展的历史来看 , 那时候的现象也是不正常的 , 是由于特殊的历史环境产生的 。但是 , 那个时候文学对中国社会的开放与进步是有推动作用的 , 好多东西也都是文学上开始突破的 。

改革开放以后 , 随着社会的成长 , 文学本身也在成长 , 我们慢慢才明白文学创作应该回归到最本质的一些规律上 , 回归到人的本身 , 文学就是应该写人的 。但在当时则更多关注的是社会问题 。随着这几十年发展 , 媒体和文学就区分得比较开了 , 新闻就脱离了文学 , 媒体也极其发达 , 社会上发生任何事情 , 媒体都最早报道出来 , 而且又比文学表现得更离奇、更传奇、更有意思 , 大家的注意力就迅速转移 。文学后来为什么被大家冷漠和边缘化 , 都是与社会时代的发展和科技进步有一定关系的 。

说说散文写作

导演:我们在制作这部纪录片的过程当中 , 会穿插讲述一些作家的个人经历 , 因为人物的故事是最生动的、最吸引人 , 其中也折射出了一些时代精神 。那请问您跟《花城》又是如何结缘的呢?

推荐阅读

- 穿搭|原来并不是重制版,《寒蝉鸣泣之时》更改标题并公布第三弹PV

- 吃货|喝酸奶的几点注意事项,不少人并不清楚

- 女人|人到了晚年,最亲的人并不是老伴,那是谁?

- 时尚|秋天的时髦并不难,看三木只用4件极简单品,就穿出了优雅高级感

- 减脂增肌|减肥的这些误区,很多人并不知道

- 水墨说情感|“女儿,这个男孩虽然月薪2万有车有房,但并不是可以嫁的人”

- 沙僧|沙僧战斗力并不高,观音为何拉他入伍?你看他腰间牌子上写了啥

- 儿童饮食|这些营养菜品看似很补,其实并不适合小孩子喝,毕竟器官不比成人

- 便秘|吃香蕉能通便吗,效果可能并不理想,4种食物才是通便“能手”

- 天秤座|在爱情中一直都是被滋润被宠爱的星座