Array|【北斗背后的故事】铷原子钟研制团队:让北斗卫星的“心脏”300万年差一秒

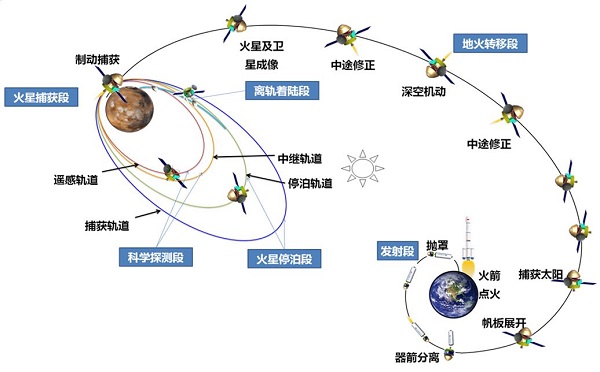

央视网消息:7月31日 , 北斗三号全球卫星导航系统正式宣布建成开通 。从1983年“双星定位”理论提出 , 到2020年完成全球组网;从单星研发到多星并举 , 从艰难追赶到昂首超越 , 一代代航天人接续奋斗 , 让中国的北斗终成世界的北斗 。北斗的研制背后有哪些不为人知的故事呢?今天我们的节目将为您讲述 。

作为北斗卫星的“心脏”——铷原子钟 , 它的每一次跳动都直接决定着北斗卫星定位、测速和授时功能的精度 。从打破国外技术封锁到不断设计研发更高精度、更强能力的国产原子钟 , 研制团队付出了数十年的努力走出了一条自主创新、自我超越的发展之路 。我们来看看北斗“心脏”研制背后的故事 。

眼前的这个看着并不起眼的金属盒子就是北斗卫星的“心脏”——铷原子钟 。已经79岁的雷文琦是我国第一代铷钟研制带头人 。上世纪六七十年代 , 我国开始了对铷钟的研究 , 却只停留在理论和地面研究阶段 。直到“要建设中国人自己的导航系统”这个目标出现 , 研制团队意识到铷钟这颗导航卫星的“心脏”必须由中国人独立自主完成 。

文章图片

文章图片

摆在雷文琦和团队面前的是从无到有 , 从纸上的理论到可以上天的产品之间巨大的跨越 。

“不想受制于人” , 这是整个北斗工程最核心的精神 。即便要面对简陋的条件 , 技术的封锁 , 甚至科研设备也少之又少 。但是他们知道 , 中国的北斗只有自主创新一条路 。

2006年 , 我国第一台星载铷钟产品一飞冲天 , 搭载验证取得成功 。团队来不及庆祝 , 就投入到了北斗二号首发星的研制任务中 , 而那时 , 属于他们的考验才刚刚开始 。

由于我国的北斗和欧洲的伽利略系统属于同步开展建设 , 根据国际电联的规定 , 用于卫星导航的频率资源采取先到先得的方式 。也就是说如果不能在约定时间发射卫星 , 申请的频率资源就将作废 。

而此时 , 留给北斗二号首发星的时间只有不到一年 。

文章图片

文章图片

经历了没白天没黑夜的8个月 , 2007年4月14日 , 首颗北斗导航卫星终于竖立在了发射塔架上 , 此时距离我国申请的频率有效期只有3天的时间 。而对于铷钟研制团队来说 , 只有卫星顺利升空并且传回了导航信号 , 才算真正成功 。

北斗二号首发星的成功 , 拉开了铷钟国产化的序幕 。2012年 , 在北斗二号后期发射的卫星中 , 改变了以往的国产化铷钟为主钟、进口铷钟为备份的模式 , 国产化铷钟正式全面取代进口铷钟 。精度提高到了每300万年才会差一秒 。

【Array|【北斗背后的故事】铷原子钟研制团队:让北斗卫星的“心脏”300万年差一秒】同时 , 为了追上北斗卫星的高密度发射 , 团队不断优化研制流程 。如今的星载铷钟的批产能力已经达到了每年50台左右 。为北斗导航工程铸造了一颗最强中国“心” 。

推荐阅读

- 武警|老人为他擦汗的瞬间“走红”网络,这是照片背后的故事

- 火葬场|火化后的“尸油”,会用来制作这些食物吗?听听火化师怎么说

- 高原|高原驻训:忘不了诸多第一次过后的拔节生长

- 春秀|山东理工大学承诺给陈春秀机会,16年后的专科还有必要读吗?

- Array|三位指导员的“隔空对谈”

- Array|莫把训练安全抓偏了

- Array|“蓝军机长”是个兵,给部队大学生士兵培养留下这样的启示

- Array|最后8小时,他始终怒视着眼前敌人直至流尽最后一滴血

- Array|官兵好评如潮!这个旅依托微信公众号搞教育受欢迎

- Array|@广大考生,文职人员考试前的这些细节不可忽略